政府は、住民税非課税世帯に絞って経済的な支援を行うことがあります。今回の3万円給付だけでなく、2024年に行われた住民税非課税世帯への10万円給付も、記憶に新しいところです。

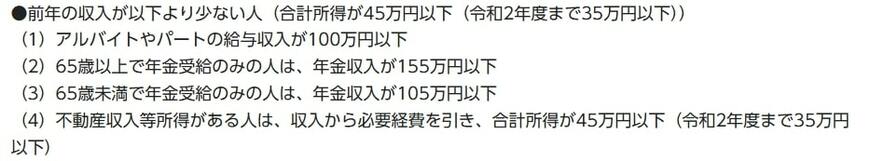

住民税非課税世帯に該当するかどうかの判断は、前年の所得に基づいて行います。具体的な要件は自治体ごとに異なるものの、大まかな目安を知っておくとよいでしょう。

今回は、住民税非課税世帯に該当する要件や世帯別の割合などを解説します。

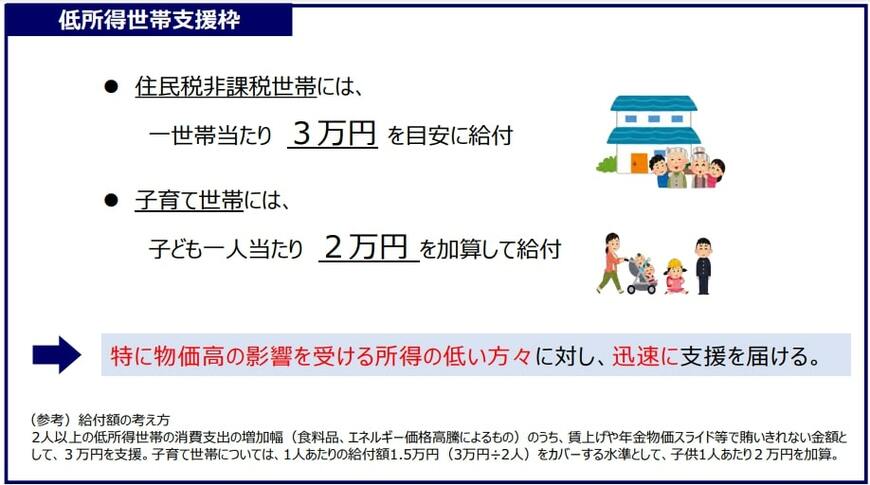

1. 住民税非課税世帯への「3万円給付」の内容

物価高が続いている状況を受け、特に影響が大きな住民税非課税世帯に対して、3万円の給付が行われています(子育て世帯には子ども一人あたり2万円が追加)。

厚生労働省の資料によると、住民税非課税世帯に該当する世代別の割合は以下のとおりです。

- 30歳代:12.0%

- 40歳代:10.0%

- 50歳代:13.6%

- 60歳代:21.7%

- 70歳代:35.9%

- 80歳代:52.5%

70歳代は3世帯に1世帯以上、80歳代は2世帯に1世帯以上の割合で、住民税非課税世帯に該当しています。これは、一般的に高齢になるほど心身が衰えるため、勤労収入を得るのが難しくなることが要因として考えられるでしょう。

また、以下のように給与所得者よりも年金受給者のほうが、住民税非課税世帯に該当する収入が高い(=該当しやすい)ことも理由の一つです。

- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下

- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下

- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下

- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

厚生労働省の「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和5年度末現在における厚生年金保険(第1号)の老齢年金受給権者の平均年金月額は以下のとおりでした。

- 男性:16万6606円

- 女性:10万7200円

あくまでも平均値に基づくデータになるものの、65歳以上の単身女性の場合、住民税非課税世帯に該当する可能性が高いといえるでしょう。また、受給できる年金が国民年金のみの場合は、性別に関係なく住民税非課税世帯に該当する可能性が高いはずです。

なお、3万円給付の実務上の手続きは自治体が行っています。自治体ごとの申請方法や申請期限などを確認したうえで、要件に該当する方は申請期限までに手続きを済ませましょう。