4月15日は年金支給日でした。振り込まれた年金額を見て、「この金額で本当に生活していけるのだろうか」と、不安を感じた方もいるのではないでしょうか。

物価高騰への対応として、4月分から年金支給額が引き上げられることが決定されており、実際に反映されるのは6月の支給分からとされています。とはいえ、日々の食料品や光熱費の値上がりが続く中で、支給額がどれほど生活に影響するのかは、まだ実感しにくいかもしれません。

また、現役世代にとっても「将来、自分の年金だけで生活できるのか」と感じる機会は増えているようです。

今のうちに、老後に必要なお金や支出のイメージを持っておくことは、資産形成の大きなヒントになるのではないでしょうか。

そこで今回は、老後生活に必要な資金を具体的に把握するために、現役世代が今から知っておきたい“リアルな老後のお金事情”をご紹介します。

元銀行員で、老後資産形成アドバイスを専門にしていた筆者が、生活費の内訳や貯蓄額、退職金の平均額、年金の支給額など、最新の統計データをもとに丁寧に解説します。

将来に向けたライフプランを考えるうえで、現実的なお金の話から目をそらさず、今できる準備を一緒に考えてみませんか。

1. 65歳以上無職夫婦世帯の《収入・支出》ひと月の生活費・赤字・エンゲル係数

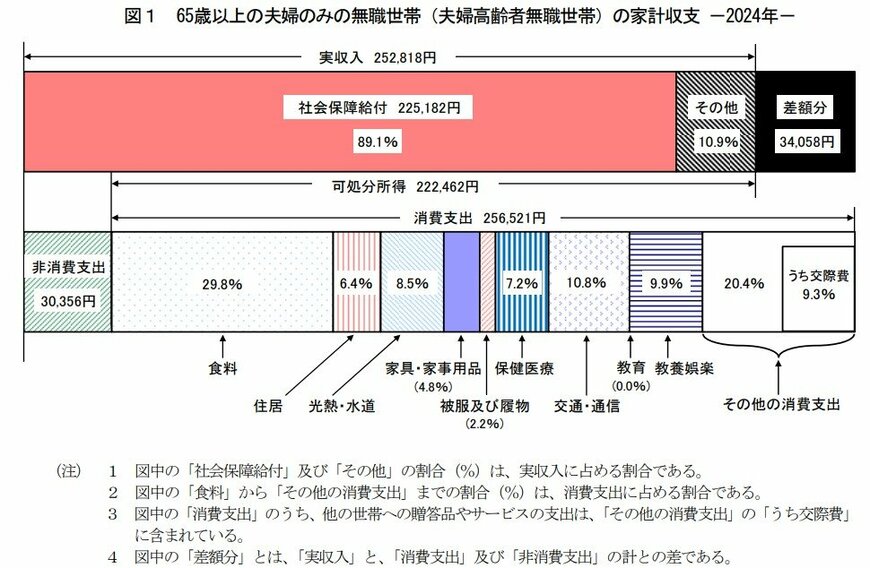

総務省の「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」から、標準的な65歳以上の無職夫婦世帯の家計収支を確認します。

1.1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯の家計収支(2024年)

収入:25万2818円

■うち社会保障給付(主に年金)22万5182円

支出:28万6877円

■うち消費支出:25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590円

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0円

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- 諸雑費:2万2125円

- 交際費:2万3888円

- 仕送り金:1040円

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

家計収支

- ひと月の赤字:3万4058円

- エンゲル係数(※消費支出に占める食料費の割合):29.8%

- 平均消費性向(※可処分所得に対する消費支出の割合):115.3%

この世帯の場合、毎月の収入は25万2818円、そのうち約9割(22万5182円)を占めるのが公的年金などの社会保障給付です。

一方で支出の合計は28万6877円。そのうち消費支出(いわゆる生活費)が25万6521円、非消費支出(税や社会保険料など)が3万356円でした。

なおエンゲル係数は29.8%、平均消費性向は115.3%。この夫婦世帯の場合、毎月3万4058円の赤字が発生します。これを、主に貯蓄の取り崩しなどでカバーしていく必要があります。

2. 老後に必要な資金は「個人差・世帯差」がある

先述の家計収支では、「住居費」が1万6432円である点や、「介護費用」が項目として含まれていないといった点に留意する必要がありそうです。

賃貸住宅に住まう場合は家賃分との差額を上乗せして考える必要があります。介護リフォームや住み替えが必要となるケースや、医療費や介護費用が想定外にかさむ世帯もあるでしょう。

そこで頼りになるのは、現役時代からコツコツと増やしてきた貯蓄です。次では世帯主が65歳以上の無職世帯(二人以上世帯)の貯蓄事情についても見ていきます。