株式会社帝国データバンクの「「食品主要195社」価格改定動向調査」によると、4月の飲食料品の値上げは4225品目。値上げの勢いは前年を上回っています。

公的年金の年金額も3年度連続で引き上げられていますが、物価上昇が続く中、年金収入だけで老後生活をやりくりできる高齢者はどれほどいるのでしょうか。

本記事では、厚生労働省から公表された「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」よりシニア世代の年金事情を考察していきます。

また、「年金額は月額15万円だと思っていたのに、振り込まれた金額が2万円ほど少ない」という事例をもとに、公的年金の押さえておくべきポイントもご紹介しますので参考にしてください。

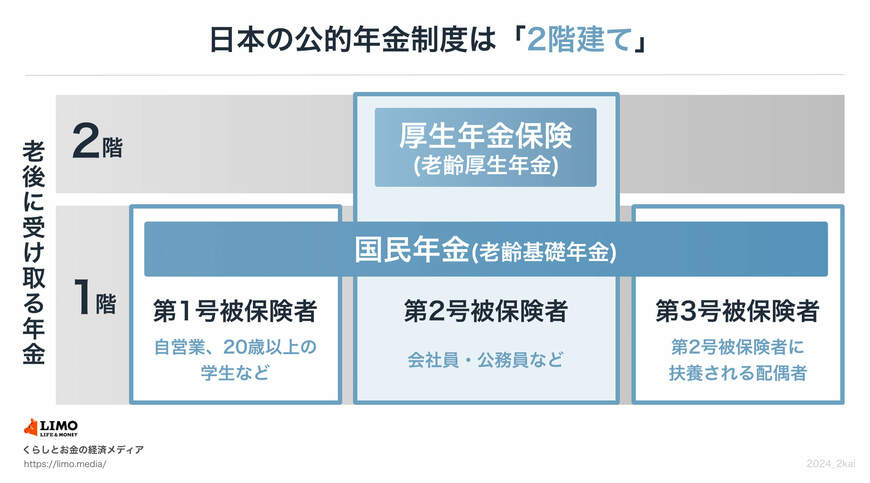

1. 日本の公的年金制度の仕組みをおさらい《国民年金と厚生年金の2階建て》

最初に、日本の公的年金制度について仕組みをおさらいしておきましょう。

日本の公的年金は、上図のように国民年金と厚生年金の2階建てになっています。

国民年金・厚生年金の加入対象者や保険料、年金額(老齢年金)の決定方法は次のとおりです。

1.1 国民年金(1階部分)老齢基礎年金

- 原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある

- 保険料は一律(年度ごとに見直し)

- 納付した期間に応じて将来もらえる年金額が決まる

1.2 厚生年金(2階部分)老齢厚生年金

- 公務員やサラリーマンなどが国民年金に上乗せする形で加入する

- 収入に応じた保険料を支払う(上限あり)

- 加入期間や納付額に応じて将来もらえる年金額が決まる

現役時代の働き方により加入する年金や保険料、年金額が決まります。

厚生年金保険にも加入する場合、保険料は収入に応じて決定するため、老後の年金額にも「年収」が影響します。

厚生労働省の資料によると、2023年度末時点の老齢年金の平均月額は、国民年金が5万7584円、厚生年金(国民年金を含む)が14万6429円です。国民年金は保険料が全員一律となりますが、厚生年金は年収により保険料が決定するため個人差が大きく、平均を大きく下回る人も上回る人もいます。

では、厚生年金受給権者で平均月額を上回る月額15万円以上を受け取る人は何パーセントくらいいるのでしょうか。次章で確認していきます。