リタイア後の生活において大切な収入源となる公的年金。

すでに老後対策を進めており、将来の年金受給額がどのくらいになるかを想定している人もいるでしょう。

年金生活に向けてマネープランを考える際には、「年金受給額がどのくらいになるか」に加え、税金や社会保険料が引かれた後の「手取り」で年金受給額がどのくらいになるか、を想定しておく必要があります。

本記事では、老後に受給する公的年金から引かれる税金や社会保険料について解説していきます。あわせて、シニア世代が受給する年金受給額もご紹介していきますので、参考にご覧ください。

1. 日本の「公的年金制度」のしくみを再確認

まずは、日本の「公的年金制度」の基本的な仕組みを振り返っておきましょう。

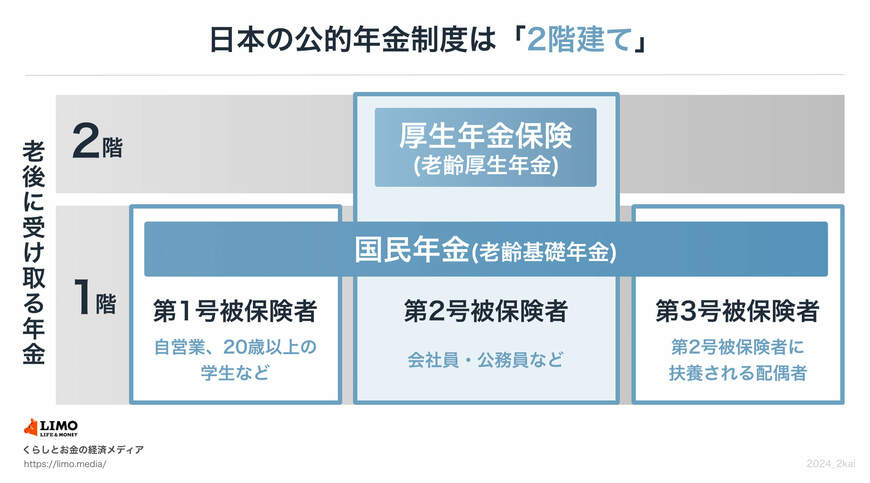

日本の公的年金は、「国民年金」と「厚生年金」の2つの柱から成り立っており、これらは階層的に構築されています。

1.1 国民年金(老齢基礎年金)とは?

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入する年金制度です。保険料は全員一律で、40年間にわたって保険料を支払うことにより、老後に満額の年金を受け取ることができます。

ただし、未納や保険料の免除期間がある場合、その分年金額が減額されることに注意が必要です。

1.2 厚生年金(老齢厚生年金)とは?

厚生年金は、公務員や会社員などが対象となる年金制度で、国民年金に加えて支給されるものです。保険料は収入に応じて変動し、給与から自動的に天引きされます。

将来受け取る年金額は、加入期間や納めた保険料の総額に基づいて決まるため個人ごとに異なります。日本では国民全員が年金制度に加入しているものの、実際に受け取る年金額はどの程度なのか気になるところです。

次章では、具体的な受給額について詳しく解説します。