3. 故人の預金口座から引き出したい場合の対応方法は?

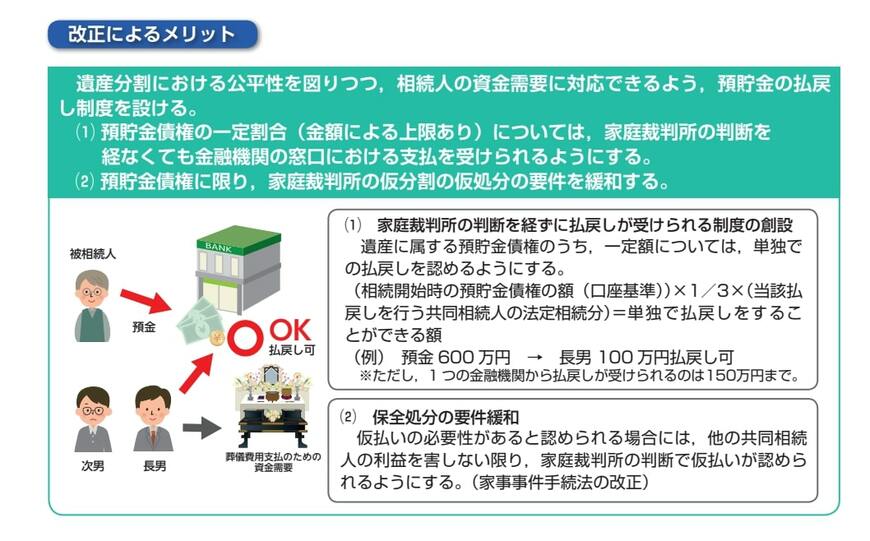

相続手続きが完了するまでの間に、どうしても故人の口座からお金を引き出す必要がある場合、「預貯金の払い戻し制度」を利用する方法があります。

この制度は、2019年7月1日から導入され、相続手続きが終わる前でも一定額の預金を払い戻せる仕組みです。詳しくご紹介していきます。

3.1 覚えておきたい!「預貯金の払い戻し制度」とは?

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金を払い戻せる制度です。

この制度は、2019年7月1日から導入されました。

「預貯金の払い戻し制度」を利用すれば、相続人は遺産分割協議が完了する前でも、故人の口座から一部の預金を引き出せます。払い戻し可能な金額は以下の計算式で決まり、金融機関ごとに上限150万円が設けられています。

【払い戻しができる金額】

- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、具体的な手続きは金融機関ごとに異なるため、利用を検討する際は、該当の銀行に直接問い合わせて確認することをおすすめします。

4. ネット銀行の口座も同じ対応になる?

近年、多くの人がネット銀行を利用するようになりましたが、相続時の対応は一般的な銀行と違いがあるのでしょうか。ここでは、ネット銀行の口座凍結や相続手続きについて解説します。

4.1 ネット銀行の口座も凍結される?

ネット銀行の口座も、名義人が亡くなったことが銀行側に知られた時点で凍結されます。これは一般の銀行と同じ仕組みですが、ネット銀行には支店や窓口がないため、相続手続きはオンラインや郵送で行う必要があります。

4.2 ネット銀行の相続手続きの流れ

相続手続きの流れとしては、まず家族が銀行に死亡の連絡をし、指定された書類を提出します。通常、戸籍謄本や相続人の本人確認書類、遺産分割協議書(必要な場合)などが求められます。

銀行によってはオンラインで手続きを進められる場合もありますが、郵送対応のみのところもあるため、事前に確認が必要です。手続きが完了すると、預金は相続人に払い戻され、故人の口座は解約されます。

ネット銀行の場合、口座をそのまま相続することはできません。

4.3 ネット銀行の相続手続きで注意すべきポイント

ネット銀行の場合、通帳がないため家族が口座の存在に気づきにくい点も問題のひとつです。メールの履歴や銀行からの通知書を確認すると、どのネット銀行を利用していたか分かる可能性があります。

4.4 事前にできる対策とは?

事前の対策として、口座情報を家族と共有したり、エンディングノートに記録しておくことが重要です。

ネット銀行は利便性が高い反面、相続時の手続きが複雑になりやすいため、スムーズな対応ができるよう準備をしておくと安心です。

5. まとめにかえて

銀行口座は、名義人本人が管理・利用するものであり、家族であっても勝手に利用することはできません。

名義人が亡くなった際には、法定相続人全員の同意のもと、その財産・負債を分配することになります。

スムーズに承継手続きが完結するケースもありますが、連絡がとりづらい相続人がいたり、生前に特定の相続人だけ贈与を受けていたりなど、手続きが長期化するケースは珍しくありません。

年末年始やお盆休みなど、ご家族が集まるタイミングに全員で資産状況等を共有できれば良いですが、難しい場合には前述のとおりエンディングノートに記しておくと手続きがスムーズです。

参考資料

和田 直子