2025年4月1日、日本年金機構が「令和7年4月分からの年金額等について」を公表しました。今年度の年金額は、前年度に比べ原則1.9%の引上げとなっています。少しでも年金収入が増えるのは喜ばしいことですよね。

筆者が前職の金融機関で営業職に従事していた時も、年金生活者のお客様から「少しで良いから年金増えると嬉しいな」という話はよく耳にしていました。

そのため、今回の年金額の引き上げを聞いてほっとされた年金生活者は少なくないでしょう。

しかし、次回10月15日の支給分より、年金の手取り額が変わる人がいるのです。増える人・減る人の違いはどこにあるのでしょうか。

今回は、現役シニアの年金事情について深堀します。

1. 10月から「厚生年金や国民年金」の手取りが増える人・減る人の違いは?

10月から「厚生年金や国民年金」の手取りが増える人・減る人の違いはどこにあるのでしょうか。手取りが変わるケースとそもそも額面が変わるケースにわけてみていきましょう。

1.1 年金手取りが変わるケース

公的年金からは、税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)が天引き(特別徴収)されます。

この天引きされる金額が変動することにより、結果的に年金手取り額が変動することがあります。自治体によって異なりますが、多くは10月15日支給分から変わるのです。

住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得をもとに計算されます。しかし、その正式な年額が確定するのは毎年6月~7月頃です。

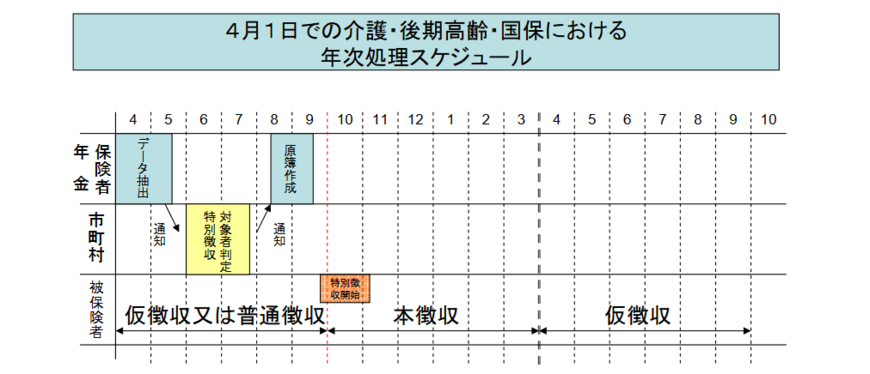

そのため、金額が確定していない年度前半(4月・6月・8月支給分の年金)では、まず前年度2月と同額が暫定的に天引きされます。これを「仮徴収」と呼びます。

そして前年の所得が確定し、その年度に支払うべき社会保険料の正式な年額が決まると、確定した年額から仮徴収として支払った合計額を差し引きます。残った金額を年度後半の支給回数で割って天引きするのですが、これを「本徴収」といいます。

つまり、前年の所得が増加すると手取りが減りますし、反対に所得が減ると手取り額が増えるというわけです。