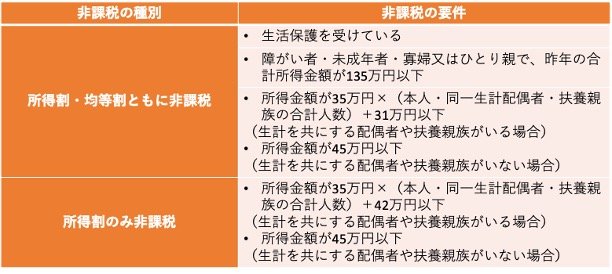

3. 住民税が非課税になるのはどんな人?

老齢年金生活者支援給付金の支給対象は「所得が一定以下の年金受給者で、住民税非課税世帯であること」です。住民税が非課税となる要件はどのようになっているのでしょうか。

東京23区の場合、以下のケースで住民税が非課税となります。

3.1 〈所得割・均等割ともに非課税〉

- 生活保護を受けている

- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、昨年の合計所得金額が135万円以下

- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合) - 所得金額が45万円以下

(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)

3.2 〈所得割のみ非課税〉

- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下

(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合) - 所得金額が45万円以下

(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)

住民税は、所得に応じて負担額が決まる所得割と、課税者全員が均一に負担する均等割があります。住民税が非課税とみなされるのは、所得割と均等割がどちらも非課税の場合と、所得割のみ非課税の場合の2つです。

東京都では、単身世帯で所得金額45万円の場合に、住民税が非課税となります。夫婦2人暮らしであれば、所得金額101万円までは住民税非課税です。65歳以上の年金収入は110万円までは所得が0円となるため、年収211万円までは住民税がかかりません。

住民税が非課税となる要件は、自治体ごとに異なります。同じ収入・所得金額でも住んでいる自治体によっては住民税が課税される場合があるため、詳細な要件は自治体の窓口で確かめてみましょう。

次章では、老齢年金生活者支援給付金の申請方法を解説します。

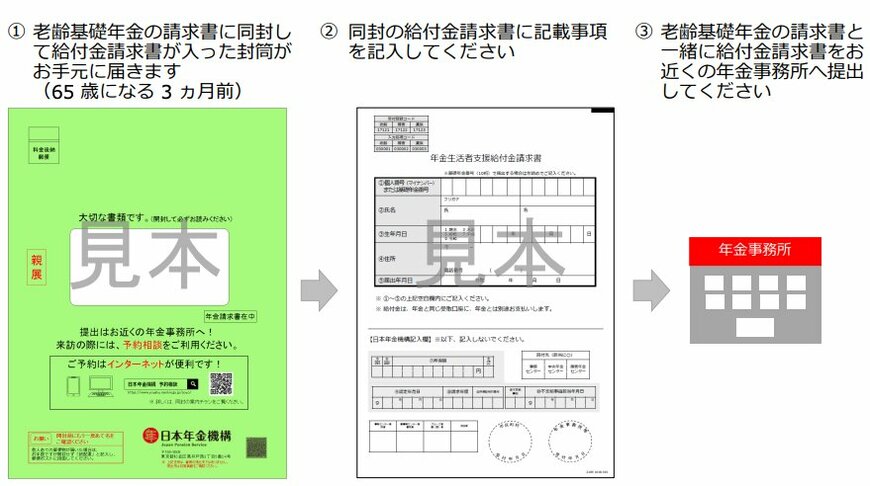

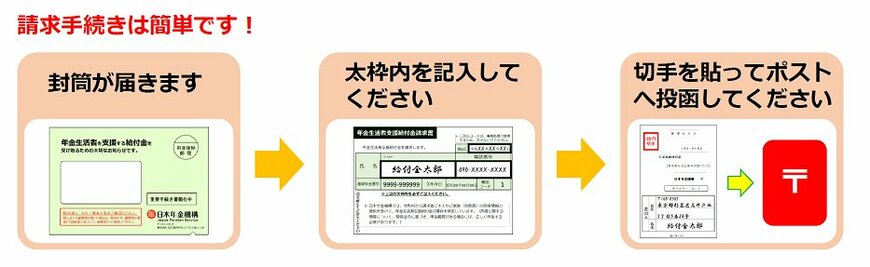

4. 老齢年金生活者支援給付金の申請の仕方

老齢年金生活者支援給付金の申請は、基本的に届いた書類を返送するだけで済みます。申請の仕方は、以下のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金の申請方法6/8

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」、日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成

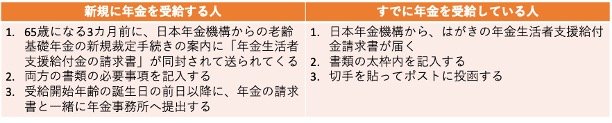

4.1 新規に年金を受給する人

- 65歳になる3カ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる

- 両方の書類の必要事項を記入する

- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する

4.2 すでに年金を受給している人

- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く

- 書類の太枠内を記入する

- 切手を貼ってポストに投函する

年金生活者支援給付金は、対象となる人あてに日本年金機構から書類が送られてきます。そのため、基本的に自分で書類を取り寄せる必要はありません。新たに年金を受給する人は封書が、すでに年金を受給している人ははがきが送られてきます。送られてきた書類に、必要事項を忘れずに記入して返送しましょう。

手続きが完了すれば、請求の翌月分から、年金に給付金が上乗せされて支給されます。

5. まとめ

老齢年金生活者支援給付金は、生活が苦しい人にとって貴重な給付金です。給付金が年金に上乗せされれば、家計の負担も多少緩和されるでしょう。

給付金が受け取れる世帯は住民税非課税世帯ですから、国民健康保険料や介護保険料の軽減なども受けられます。軽減・緩和措置を有効活用しながら、老後の家計をやりくりしましょう。

参考資料

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 東京都主税局「個人住民税」

- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」

石上 ユウキ