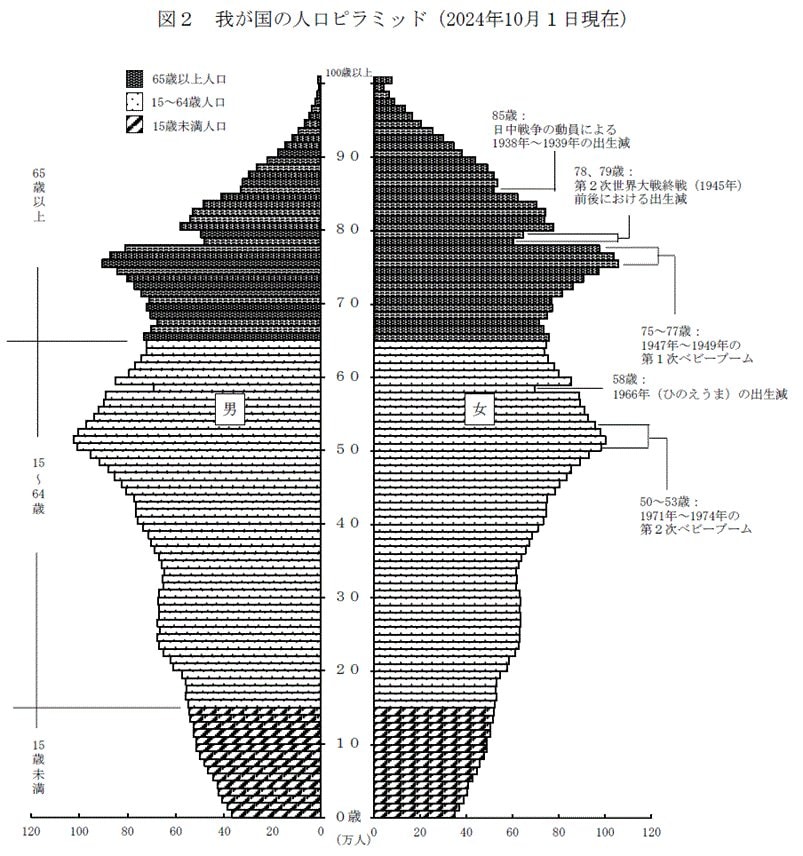

2025年4月14日、総務省が発表した「人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)‐全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)、男女別人口‐」によると、総人口に占める65歳以上人口の割合は29.3%と過去最高となりました。

一方で、15歳未満人口の割合は過去最低となる11.2%に。少子高齢化が深刻な状態にあることがわかります。

少子高齢化がもたらす影響は多岐にわたりますが、そのうちの1つに「公的年金」があります。

これから先、年金制度を支える現役世代よりも年金受給者の方が多くなるのですから、老後生活を過ごすのに十分な年金を受け取れないかもしれません。

では、現代のシニア世代は年金だけで生活できているのでしょうか。

本記事では、70歳代の「貯蓄額・年金額・家計収支」から年金生活の実態をみていきます。老後対策の参考にご覧ください。

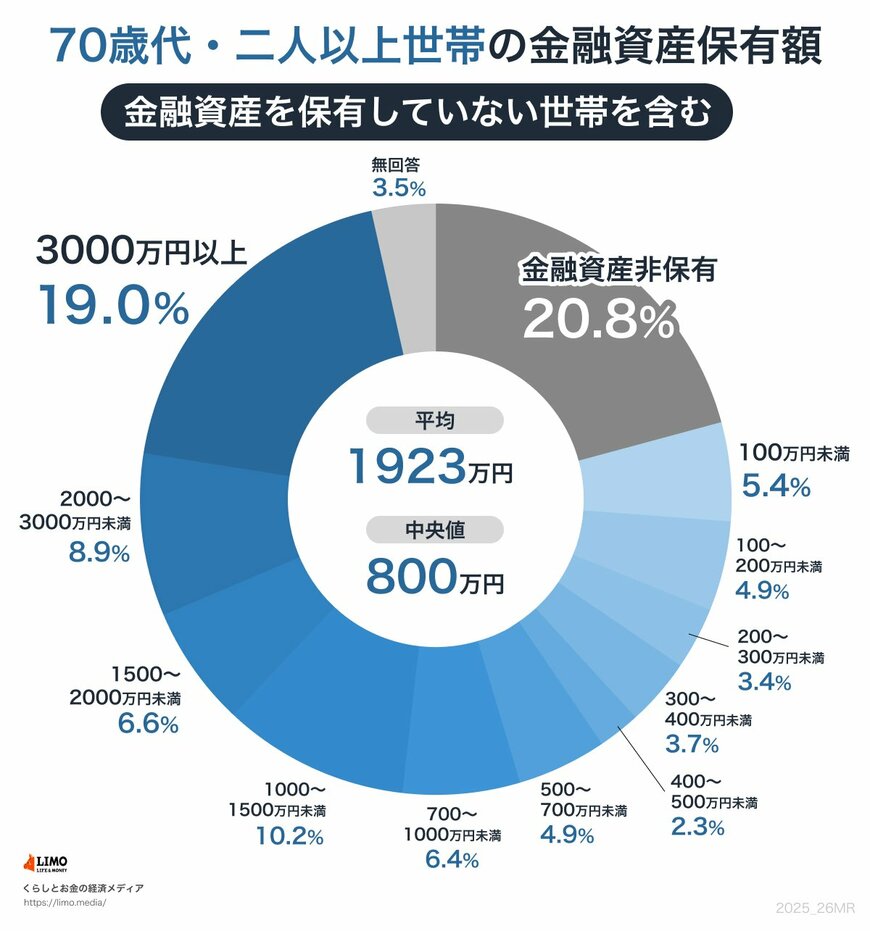

1. 【70歳代・二人以上世帯】貯蓄額の平均と中央値はいくらか

- 金融資産非保有:20.8%

- 100万円未満:5.4%

- 100~200万円未満:4.9%

- 200~300万円未満:3.4%

- 300~400万円未満:3.7%

- 400~500万円未満:2.3%

- 500~700万円未満:4.9%

- 700~1000万円未満:6.4%

- 1000~1500万円未満:10.2%

- 1500~2000万円未満:6.6%

- 2000~3000万円未満:8.9%

- 3000万円以上:19.0%

- 無回答:3.5%

- 貯蓄額の平均値:1923万円

- 貯蓄額の中央値:800万円

※金融資産を保有していない世帯を含む

70歳代・二人以上世帯の貯蓄状況には、大きなばらつきが見られ、19.0%の世帯が3000万円以上の貯蓄を持っている一方で、20.8%の世帯は貯蓄が全くないと回答しています。

上記から、70歳代・二人以上世帯の貯蓄額の分布には二極化が進んでいることが確認できます。

また、平均貯蓄額は1923万円ですが、中央値は800万円と大きく乖離しており、一部の富裕層が平均値を引き上げていることがみてとれます。

次に、厚生労働省の最新データに基づき、公的年金(厚生年金・国民年金)の受給額について確認していきます。