3. 老後の生活費はいくらか?65歳以上無職シニア夫婦世帯の家計収支

シニア夫婦世帯の生活費は、どのような項目にどれくらいの支出があるのでしょうか。総務省「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」を基に、主要な支出項目を確認していきます。

3.1 食費

食費はシニア世帯にとって大きな支出の一つです。健康維持のために栄養バランスの良い食事を心がけることが重要ですが、物価上昇の影響を受けやすい項目でもあるため、適切な節約策を講じることも必要です。

3.2 住居費

持ち家か賃貸かによって大きく異なりますが、持ち家の場合は修繕費や固定資産税、マンションなら管理費や修繕積立金が発生します。賃貸住宅に住んでいる場合は、月額5万〜10万円程度の家賃負担があるケースが一般的です。

3.3 光熱・水道費

電気・ガス・水道といった光熱費は、シニア世帯では月に約2万円前後かかるのが一般的です。寒暖差の大きい季節には暖房や冷房の使用頻度が増え、支出が上昇しやすいため、エネルギー効率の良い設備を導入するなどの工夫が求められます。

3.4 医療費

シニア世代では、加齢に伴い医療費の負担が増加します。健康保険制度による自己負担割合は年齢や収入によって異なりますが、通院や薬代、検査費用などが毎月数千円から数万円かかることも珍しくありません。慢性疾患を抱えている場合、定期的な診察や治療費が家計の固定費となるため、医療費の増加には特に注意が必要です。

3.5 介護費用

要介護状態になった場合、公的介護保険を利用できますが、それでも自己負担が発生します。例えば、介護施設に入所する場合、月額10万〜20万円以上の費用がかかることもあります。将来的な介護費用に備えて、早めに準備を進めることが大切です。

3.6 交通・通信費

シニア世帯の交通費は、公共交通機関の利用が中心となる場合が多く、地域によってはシニア向けの割引制度も活用できます。通信費については、インターネットやスマートフォンの契約内容を見直すことで、節約の余地がある項目です。

3.7 交際費・娯楽費

友人との外食や旅行、趣味の活動費などに使う交際費や娯楽費も、シニア世帯の生活の質を左右する重要な支出です。特にリタイア後は、社会とのつながりを維持するためにも、適度な交際費を確保することが推奨されます。

3.8 その他の支出

税金や保険料、日用品の購入費など、その他の支出も家計の一部を占めます。固定資産税や自動車税、生命保険や火災保険の保険料など、年単位で発生する費用についても計画的に管理することが重要です。

シニア世帯の生活費は、食費や住居費、医療費、介護費用など、多岐にわたります。特に医療費や介護費用は、将来的に増加する可能性があるため、事前の備えが重要です。年金収入の範囲内で無理なく生活できるよう、支出のバランスを見直しながら、計画的な家計管理を行うことが求められます。

4. 【65歳以上・夫婦のみの無職世帯】老後の家計収支は赤字?

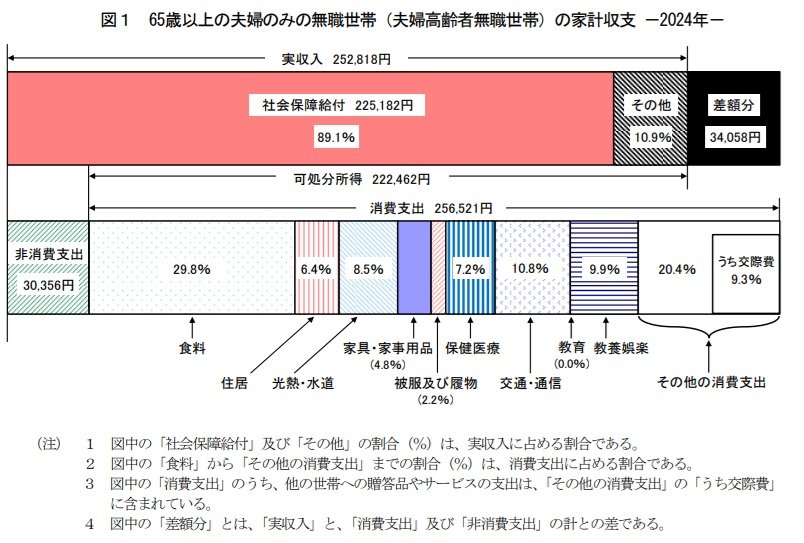

では最後に、総務省「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」を参考に、「65歳以上の夫婦のみの無職世帯」の家計収支を確認していきます。

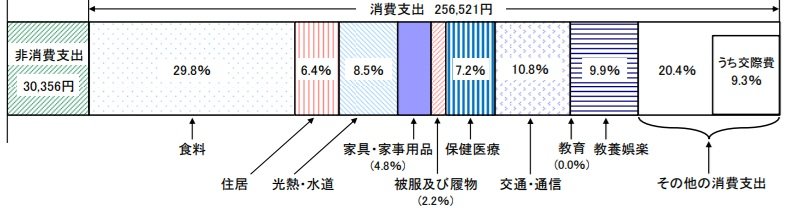

- 実収入:25万2818円(うち社会保障給付:22万5182円)

- 非消費支出:3万356円

- 消費支出:25万6521円

1ヶ月の家計収支:▲3万4058円

このデータを見ると、公的年金などの収入だけでは生活費をまかなえず、毎月約3万4000円の不足が発生していることが分かります。

実際、多くのシニア世帯では、貯蓄の取り崩しや私的年金、家族からの支援などで補填していますが、それでも厳しい家計運営を強いられているケースが少なくありません。

5. まとめにかえて

現在のシニア世代の暮らしぶりを「貯蓄額・年金額・家計収支」から確認しました。

年金収入だけで老後の生活費をカバーするのは容易ではないことがわかります。

物価上昇により、さらに生活が厳しくなっている世帯もあるでしょう。インフレリスクも考慮した老後対策が求められます。

参考資料

- J-FREC 金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

和田 直子