3. 現代シニアが受け取っている年金額はいくら?

では最後に、厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、現代シニアの「厚生年金」と「国民年金」の平均受給額を確認していきましょう。

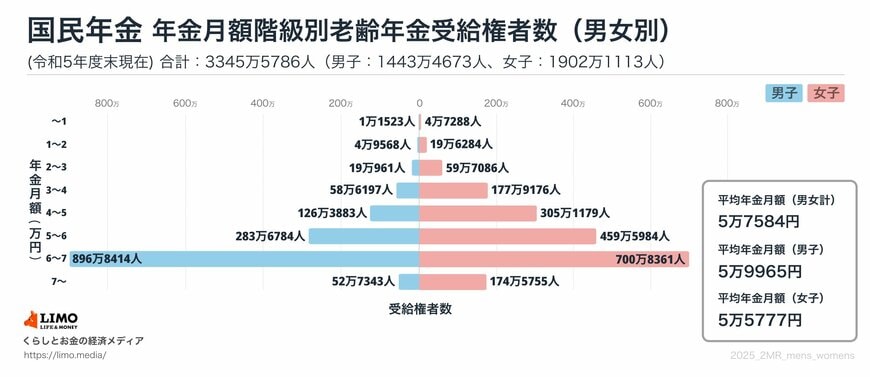

3.1 【国民年金】平均受給額・受給額ごとの人数をみる

厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の平均受給額と受給額ごとの人数は下記の結果となっています。

【国民年金の平均受給額】

- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円

- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円

- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

【国民年金の受給額ごとの人数】

- 1万円未満:5万8811人

- 1万円以上~2万円未満:24万5852人

- 2万円以上~3万円未満:78万8047人

- 3万円以上~4万円未満:236万5373人

- 4万円以上~5万円未満:431万5062人

- 5万円以上~6万円未満:743万2768人

- 6万円以上~7万円未満:1597万6775人

- 7万円以上~:227万3098人

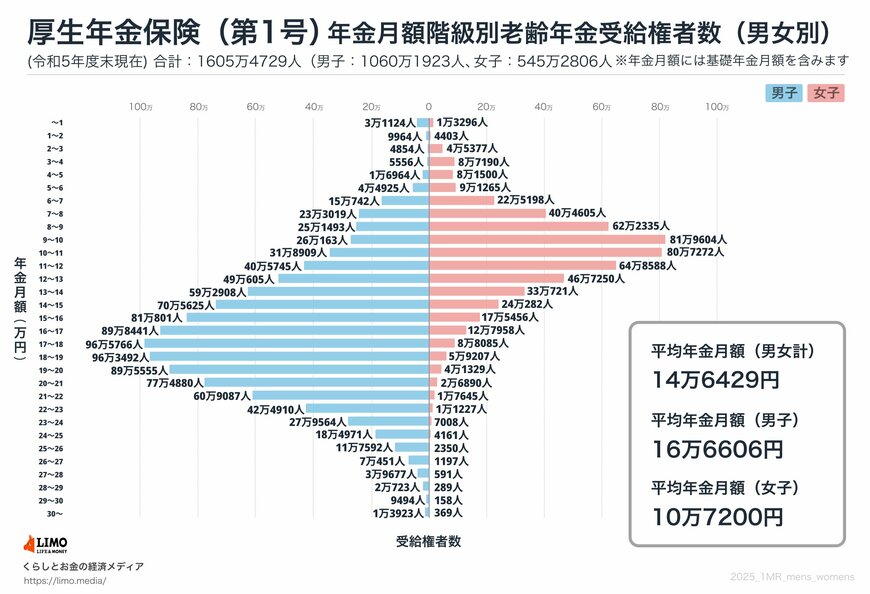

3.2 【厚生年金】平均受給額と受給額ごとの人数をみる

厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均受給額と受給額ごとの人数は下記の結果となっています。※国民年金部分を含む

【厚生年金の平均受給額】

- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円

- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円

- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

※国民年金の金額を含む

【厚生年金の受給額ごとの人数】

- 1万円未満:4万4420人

- 1万円以上~2万円未満:1万4367人

- 2万円以上~3万円未満:5万231人

- 3万円以上~4万円未満:9万2746人

- 4万円以上~5万円未満:9万8464人

- 5万円以上~6万円未満:13万6190人

- 6万円以上~7万円未満:37万5940人

- 7万円以上~8万円未満:63万7624人

- 8万円以上~9万円未満:87万3828人

- 9万円以上~10万円未満:107万9767人

- 10万円以上~11万円未満:112万6181人

- 11万円以上~12万円未満:105万4333人

- 12万円以上~13万円未満:95万7855人

- 13万円以上~14万円未満:92万3629人

- 14万円以上~15万円未満:94万5907人

- 15万円以上~16万円未満:98万6257人

- 16万円以上~17万円未満:102万6399人

- 17万円以上~18万円未満:105万3851人

- 18万円以上~19万円未満:102万2699人

- 19万円以上~20万円未満:93万6884人

- 20万円以上~21万円未満:80万1770人

- 21万円以上~22万円未満:62万6732人

- 22万円以上~23万円未満:43万6137人

- 23万円以上~24万円未満:28万6572人

- 24万円以上~25万円未満:18万9132人

- 25万円以上~26万円未満:11万9942人

- 26万円以上~27万円未満:7万1648人

- 27万円以上~28万円未満:4万268人

- 28万円以上~29万円未満:2万1012人

- 29万円以上~30万円未満:9652人

- 30万円以上~:1万4292人

国民年金は保険料が均一に設定されているため、受給額に大きな個人差や性別による違いは見られず、全体および男女ともに平均額は5万円台となっています。

一方、厚生年金は加入期間や現役時代の収入によって受給額が異なるため、個人差や性別による違いが顕著です。

厚生年金の受給額の幅は1万円未満から30万円以上と広く、平均額は全体で約14万円、男性で約16万円、女性で約10万円となっています。

厚生年金は国民年金よりも支給額が多いものの、現役時代の給与と比べると少なくなるケースが一般的です。

また、総務省の「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」によれば、65歳以上の夫婦のみ無職世帯の平均消費支出は約25万円です。

そのため、夫婦ともに厚生年金に加入していない場合や、加入していても収入や加入状況によっては、年金収入だけでは支出を賄えず、家計が赤字に陥る恐れがあります。

もちろん家計の状況は各世帯で異なりますが、物価高や年金の実質的な減少を考慮すれば、年金以外の収入源や備えを持つことは重要と言えます。

まずは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を利用して、自身の年金受給見込み額を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

4. 現役時のうちから老後の家計収支をシミュレーションしておこう

本記事では、シニア世代の就業状況に加え、現代のシニアの年金受給額について紹介していきました。

シニア層の就業率は、現在過去最高を更新しており、その背景には「年金の実質的な減額」や「生活費を得るために働かざるを得ない状況」があります。

年金額は依然として家計を支えるには不足していることが多く、物価の上昇や年金の実質減少に対処するためには、年金以外の収入源を確保することがますます重要です。

シニア層の働き方には、経済的な必要性のほかにも、健康や社会的な側面が大きく影響しており、今後もその動向に注目が集まっています。

参考資料

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- ヒューマンホールディングス株式会社「定年退職後に働いている65~74歳の男女対象調査|働くシニアの希望年収は「300~400万円」、年収額と100万円の差」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」

- 総務省「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」

- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」

和田 直子