厚生年金や国民年金の受給額は、老後の生活に大きく影響しますよね。

そんな中、厚生労働省は2025年1月24日に令和7年度の年金額改定を発表しました。今回の改定では、前年から1.9%アップ!年金受給者にとっては嬉しいニュースです。

とはいえ、「自分の年金って実際いくらもらえるの?」と気になっている現役世代も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、年金の基本情報から、60代・70代・80代の平均受給額まで、わかりやすくまとめていきます。

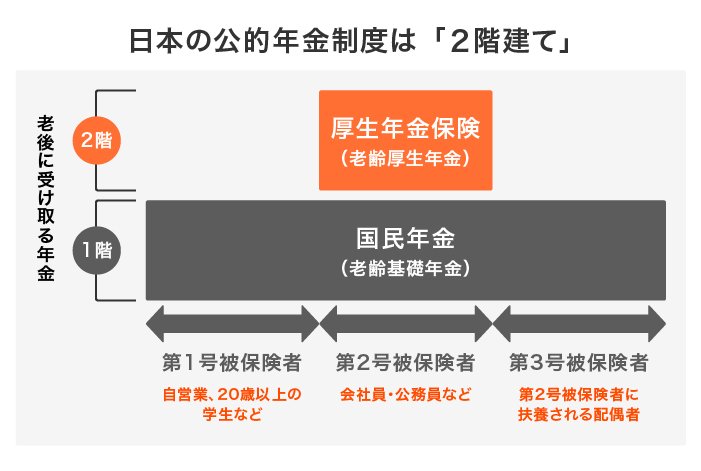

1. 【図で解説】公的年金「厚生年金と国民年金」の特徴・仕組みは?

日本の年金制度は、「2階建ての仕組み」として知られており、国民年金と厚生年金の二つから構成されています。

まず、20歳以上のすべての国民が加入する「国民年金」が基礎となり、これが1階部分にあたります。

その上に、会社員や公務員が加入する「厚生年金」が加わり、2階部分を形成します。

では、それぞれの年金制度について詳しく見ていきましょう。

1.1 国民年金(1階部分)の特徴は?

国民年金は、日本に住む20歳から60歳までの人全員が加入対象となります。

保険料は一律で設定されており、全員が同じ額を支払います。

厚生年金とは異なり、保険料の負担を事業主と分担する仕組みはなく、全額を自分で納める必要があります。

40年間途切れることなく納付すると、満額の年金を受け取ることができます。

一方で、未納や免除期間があると、その分だけ受給額が減ってしまうため注意が必要です。

1.2 厚生年金(2階部分)の特徴は?

厚生年金は、会社員や公務員が対象となり、パートタイマーであっても一定の条件を満たせば加入できます。

保険料は、本人と勤務先が折半して負担する仕組みになっており、また収入に応じて保険料が決まるため、所得が高い人ほど納める額も多くなります。

この制度の特徴として、加入期間や収入額によって将来受け取る年金額に大きな差が生じる点が挙げられます。

なお、近年では、公的年金だけでは老後の生活に不安を感じる人も多く、「個人年金保険」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」といった私的年金(3階部分)を活用する人が増えています。

次章では、厚生年金の平均受給額について詳しく見ていきましょう。