1月24日に厚生労働省から次年度の年金額が公表されました。年金額は物価や賃金の変動などをもとに、毎年改定が行われています。近年は増額が続いており、次年度も増額が決定しています。今年から年金受給が始まる人にとっては、金額の動向が気になるところでしょう。

この記事では、2025年度の年金額について、具体的な金額や改定までの過程を解説します。また、シニア世代の年金の平均受給月額についても解説します。

1. 2025年度の年金額

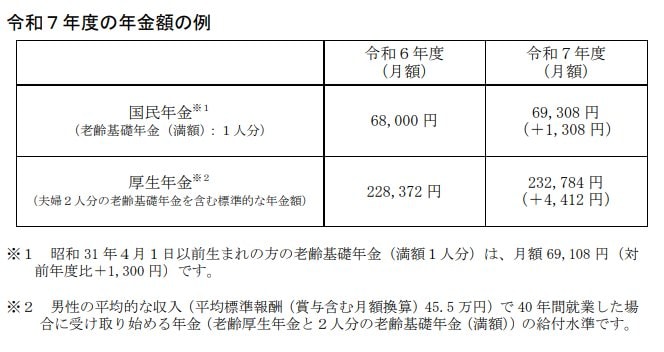

2025年度の年金額は、以下のとおりです。

- 国民年金(月額):6万9308円(対前年比+1308円)

- 厚生年金(月額):23万2784円(対前年比+4412円)

※昭和31年4月1日以前生まれの方の国民年金(老齢基礎年金)は、1人分で月額6万9108円。(対前年度比+1300 円)

※厚生年金は夫婦2人の老齢基礎年金を含む標準的な金額で、男性の平均収入で40年間就業した場合に受け取れる水準。

国民年金は1308円、厚生年金は4412円の増額となりました。また、昭和31年4月1日以前に生まれた人の国民年金は、1300円の増額となりました。改定額を割合に換算すると、増額割合は1.9%です。

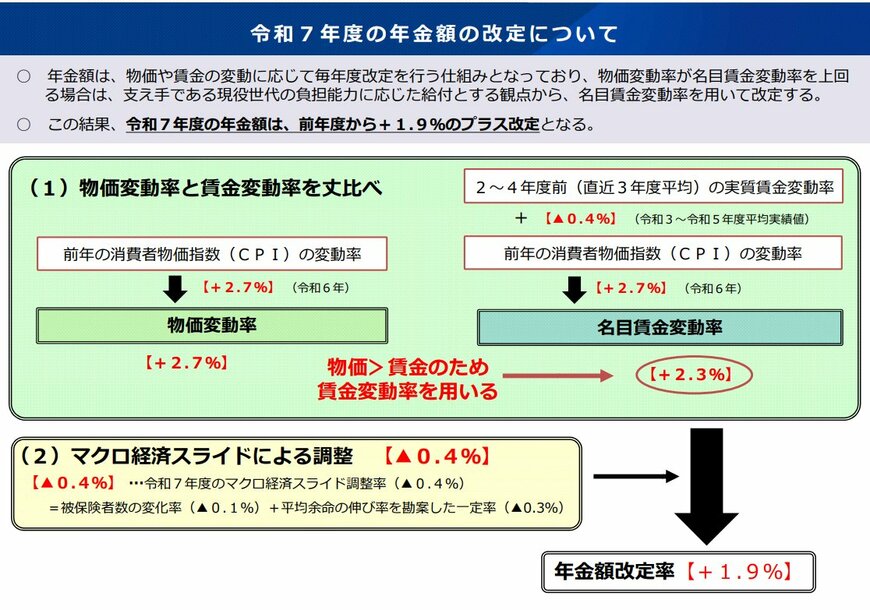

年金額の改定は、物価変動率と名目賃金変動率に基づき改定率を決定し、必要に応じてマクロ経済スライドでの調整を加えて最終的な改定額を算出しています。

68歳到達後の年金受給者の改定額は、物価変動率を用いて計算します。一方、68歳到達前の改定額で使う数値は、名目手取り賃金変動率です。ただし、68歳到達後の受給者の改定額は、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っている場合は、名目手取り賃金変動率をもとに改定します。

令和6年の物価変動率は消費者物価指数に基づき、2.7%となります。一方、名目手取り賃金変動率は、実質賃金に消費者物価指数と可処分所得割合変化率(0.0%)を足し合わせて2.3%です。「物価>賃金」の状態となるため、68歳以降、68歳未満どちらの受給者の改定も、名目賃金変動率2.3%が用いられます。

ここに、被保険者数の変化率と平均余命の伸び率を足し合わせたマクロ経済スライド調整率「▲0.4%」が適用されます。よって、最終的な改定率は1.9%となるのです。

物価変動率が2.7%に対して改定率が1.9%ですから、次年度の年金は実質的な目減りとなります。次年度の年金は金額自体は増えますが、価値自体は減ってしまっているのです。

次章では、年金の平均受給月額について解説します。