令和7年度の公的年金受給額について、厚生労働省は、前年度と比較し1.9%増額することを発表しました。令和5年度・令和6年度も前年度より増額されたため、3年連続の増加になります。

年金額の改定は、賃金や物価の変動、少子高齢化などの社会情勢に合わせて、複雑な計算で求めます。そのため、どのような仕組みで増額になるのか、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。

本記事では、令和7年度の年金額の水準や、年金額の改定のポイントとなる「マクロ経済スライド」について解説していきます。

1. 令和7年度の公的年金は1.9%増額に

厚生労働省は、令和7年度の公的年金支給額について、前年度と比較し1.9%増額することを発表しました。これで、公的年金受給額は令和5年度・6年度と3年連続で増額されることになります。

1.1 公的年金受給額の目安

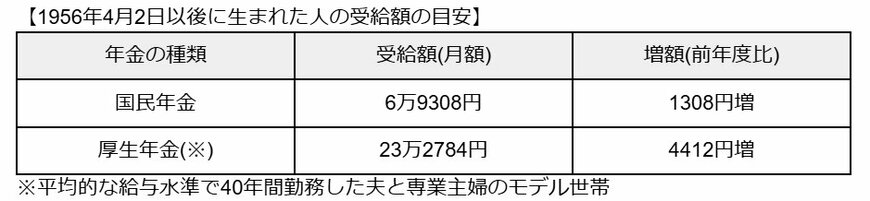

令和7年度の公的年金受給額の目安は、以下の通りです。

自営業や個人事業主などが受給する国民年金は月額6万9308円になり、令和6年度よりも1308円の増額です。また、会社員や公務員などが受給する厚生年金は月額23万2784円になり、令和6年度より4412円の増額となります。

なお、厚生年金受給額は、平均的な給与水準で40年間勤務した夫と専業主婦のモデル世帯をもとに計算しています。

※ただし、厚生年金モデル世帯の夫の平均的な給与水準は、令和6年度と令和7年度で異なる

1.2 増額率が1.9%になる理由

令和7年度の公的年金受給額が前年度比1.9%の増額となる理由は、次の通りです。

年金額は、現役世代の手取り収入(名目手取り賃金変動率)と物価の動き(物価変動率)をもとに、毎年改定されます。物価が上昇した場合でも、現役世代の手取り収入がそれほど増加していないときは、年金制度を支えている現役世代の負担が重くならないようにするため、公的年金の増額率は低くなります。

令和7年度の年金額は、名目手取り賃金変動率が2.3%ですが、マクロ経済スライドによる調整が行われ▲0.4%となるため、差し引いて1.9%の増額となるのです。

ではこの「マクロ経済スライド」とはどのようなものなのでしょうか。次章で解説していきます。