1.3 健康保険料(国民健康保険料、及び後期高齢者医療保険料)

3つ目は健康保険料です。健康保険料には、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の2種類があります。

国民健康保険とは、会社で社会保険に加入をしていない人が加入する都道府県及び市町村の国民健康保険であり、後期高齢者医療保険とは、75歳以上の人、65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する保険制度です。

1.国民健康保険料

国民健康保険料は、前年の収入に基づいて計算された所得割と一律の均等割が毎月の年金額から控除されます。

保険料額の決定方法や料率は、居住地の自治体により異なります。

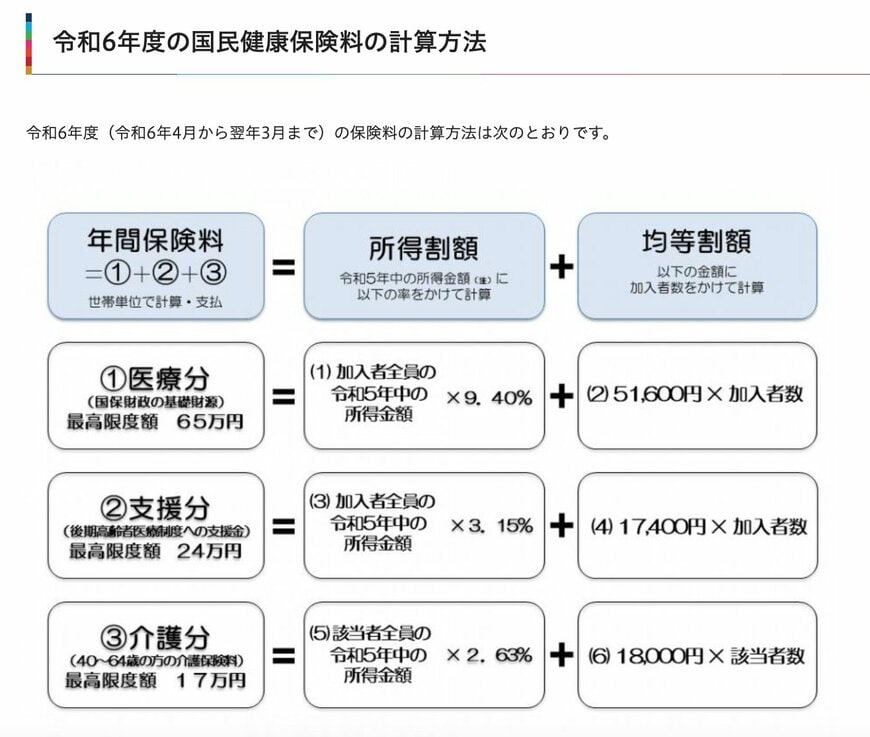

【国民健康保険料の計算方法】

- 前年の収入から控除を除いて所得を決定し、これに各種保険料率を適用して保険料の所得割を計算します。

- 計算された所得割と均等割を合算した金額が、年間の保険料として決定されます。

- 社会保険に加入をしていない同一世帯の家族がいる場合には、家族分の所得割と均等割も課税されます。

2.後期高齢者医療保険料

75歳以上の人、65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人は、加入する健康保険制度が後期高齢者医療保険に切り替わります。会社の社会保険や市町村の国民健康保険に加入をしていたとしても、年齢到達などにより自動的に加入となります。

後期高齢者医療保険の運営主体や保険料の決定機関は、各地域の広域連合です。

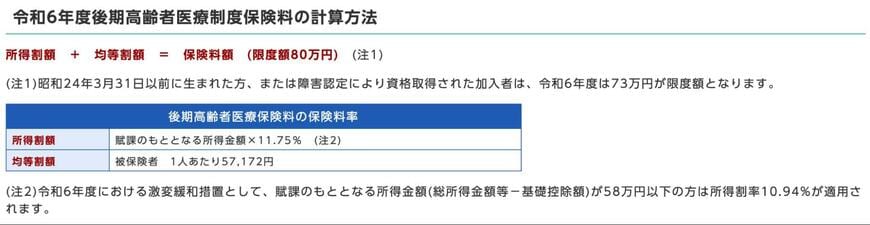

【後期高齢者医療保険料の計算方法】

- 前年の収入から控除を除いて所得を決定し、これに各種保険料率を適用して保険料の所得割を計算します。

- 計算された所得割と均等割を合算した金額が、年間の保険料として決定されます。

※個人単位の計算となるため、家族分が加算されることはありません。

1.4 介護保険料

4つ目が、介護保険料です。

介護保険料とは、国が介護保険制度を実施するために、40歳以上の全員に課される保険料です。

介護保険料は、社会保険に加入している場合は65歳まで会社の給与から天引きされ、国民健康保険に加入している場合は国民健康保険料に含まれています。65歳以降になると、社会保険に加入をしていても自身で支払う必要があります。

65歳以上の全ての人が対象となり、居住する自治体によって計算された金額が毎月の年金額から控除されます。