令和6年12月、厚生労働省より「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」が公表されました。

この資料には、年金事業に関するさまざまなデータが掲載されており、例えば、平均年金受給額や繰り下げ・繰上げ受給の状況など、現在の年金事情の詳細を確認することができます。

今回の記事では、令和6年12月に公表された最新の年金データをもとに、国民年金と厚生年金の平均受給額を見ていきます。

記事の後半では、年齢別の平均年金受給額を掲載しています。老後の生活費を考えるきっかけにしていただければ幸いです。

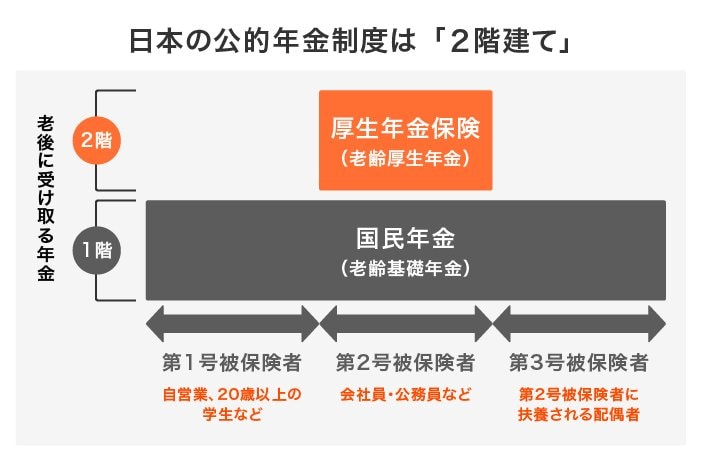

1. 国民年金と厚生年金は「2階建て構造」

日本の年金制度は「2階建て構造」(あるいは「3階建て構造」)と呼ばれる階層構造です。1階は「国民年金」(基礎年金)で、2階に「厚生年金」が上乗せされる構造です。

3階部分に該当するのは、会社員や公務員などが加入する企業年金、厚生年金基金、iDeCoなど、自営業者であれば国民年金基金やiDeCo、付加年金などです。

また、自営業者やフリーランスが任意加入する国民年金基金やiDeCo、付加年金は、2階部分もしくは3階部分として表されることもあります。

1.1 1階部分:国民年金とは?

日本に住む20歳から60歳未満の全ての人が加入するのが「国民年金」です。国民年金の被保険者は、職業により第一号被保険者・第二号被保険者・第三号被保険者の3つに分類されます。

第一号被保険者・・・自営業者や学生、無職の方など、

第二号被保険者・・・会社員や公務員など、

第三号被保険者・・・第二号被保険者に扶養されている配偶者

保険料に関しては、第一号被保険者は自分で納付する必要があります。国民年金保険料は定額(※令和6年度は月額1万6980円)で、毎年見直しされます。

第二号被保険者の保険料は加入の厚生年金から支払われるため、国民年金の負担はありません(ただし、厚生年金保険料は支払います)。第三号被保険者も自己負担がなく、第二号被保険者の加入制度が負担します。

1.2 2階部分:厚生年金とは?

厚生年金は会社員や公務員が加入する年金制度です。そのため、会社員や公務員は国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。

厚生年金の保険料は、給料や賞与の額から標準報酬月額、標準賞与額を決定し、保険料率をかけて計算されます。保険料の半分は勤め先の会社が負担し、被保険者は残りの半分を、給与から天引きして支払います。

厚生年金の場合、現役時代の給料、また勤めていた期間がひとりひとり異なるので、将来受け取る年金額に個人差が生じやすいのが特徴です。