日本の公的年金の被保険者数は6745万人(令和5年度末現在)で、昨年度より1万人増加しました。令和元年度と比較すると17万人減少しているものの、日本の人口の約半数が何らかの年金を受給していることになります。

この数字は日本が高齢化社会であることを如実に表していますが、2人に1人が年金を受け取っているわけですから、年金は私たちにとって身近な話題であることは間違いありません。

そこで今回の記事では、令和6年12月に公表された最新の年金データをもとに、国民年金と厚生年金の平均受給額を見ていきます。

記事の後半では、受け取る年金額ごとの受給権者数を示したグラフを載せています。シニアが現在受け取っている年金を確認して、老後の生活費を考えるきっかけにしていただければ幸いです。

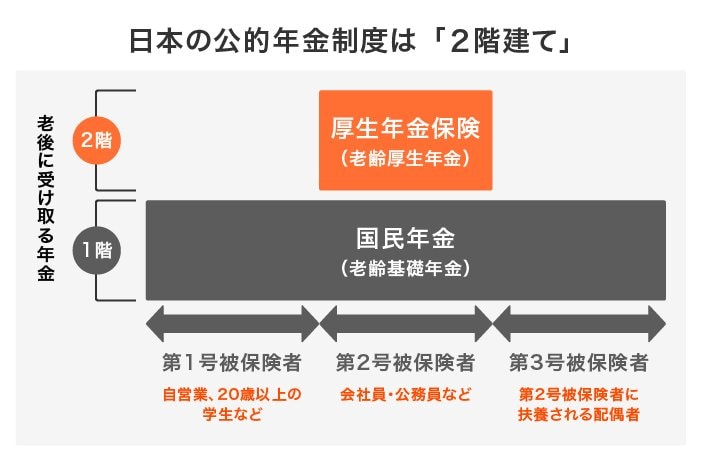

1. 国民年金と厚生年金は「2階建て構造」

日本の年金制度は「2階建て構造」(あるいは「3階建て構造」)と呼ばれる階層構造です。年金制度はやや複雑で分かりにくいかもしれませんが、年金の階層構造を表した図などを見れば、年金の仕組みが理解しやすくなります。

1階は「国民年金(基礎年金)」の部分で、2階は「厚生年金」の部分、3階には会社員や公務員などが加入する企業年金、厚生年金基金、iDeCoなど、自営業者であれば国民年金基金やiDeCo、付加年金などが、それぞれ上乗せされています。

自営業者やフリーランスが任意加入する国民年金基金やiDeCo、また付加年金は、2階部分もしくは3階部分として表される場合もあります。