2024年12月に成立した「2024年度補正予算」には、物価高における低所得者世帯への当面の支援措置として、住民税非課税世帯への給付金に関する内容が盛り込まれています。

筆者はファイナンシャルアドバイザーとして多くの方の相談を受けていますが、住民税が非課税となっている方からの相談も少なくありません。

住民税非課税世帯に該当する場合、収入が一定の基準を下回っていることを意味しますが、国や自治体による給付金などの支援制度があり、最低限の生活を維持するためのサポートが受けられます。

今回は新たに決まった住民税非課税世帯への給付の詳細内容と、「住民税非課税世帯」の該当の目安年収についても見ていきましょう。

1. 【最新情報】11月22日に「住民税非課税世帯への3万円給付」が決定へ

2024年12月に成立した「2024年度補正予算」には、物価高における低所得者世帯への当面の支援措置として、住民税非課税世帯への給付金の支給が盛り込まれています。

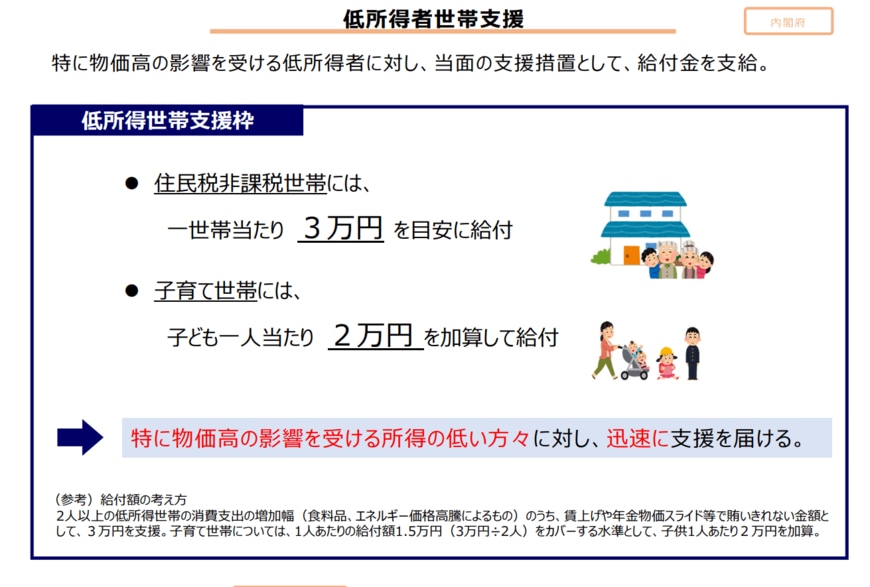

コロナ禍以降、低所得者世帯や家計が急変した世帯を対象とした給付金の支給が増えました。まずは内閣府の資料より、今回の「3万円給付」について、そのあらましを整理します。

1.1 住民税非課税世帯への《3万円給付金》子ども加算あり

今回の給付金の支給額は1世帯あたり基本3万円です(※1)。子育て世帯には加算があり、18歳以下の子ども(2006年4月2日以降生まれ※2)1人につき2万円が追加で支給されます。

例えば、夫婦と子ども2人の家庭では、基本額の3万円に加え、子ども2人分の加算4万円が上乗せされ、合計7万円が支給されることになります。

※1:給付額の考え方

2人以上の低所得世帯の消費支出の増加幅(食料品、エネルギー価格高騰によるもの)のうち、賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない金額として、3万円を支援。子育て世帯については、1人あたりの給付額1.5万円(3万円÷2人)をカバーする水準として、子供1人あたり2万円を加算。

引用:内閣府特命担当大臣「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~政策ファイル(2024年11月)

※2:こども加算分の対象となる児童とは

- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

- 基準日時点で別世帯であるが、生計を同一にしている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

- 基準日の翌日以降に生まれた新生児

引用:東京都大田区「令和6年度大田区物価高騰重点支援給付金のご案内」