筆者はお金の相談を受けることが多いのですが、物価が上がっているので、資産運用を考えたほうがいい?という声が増えてきています。

確かに、食費も光熱費もジワジワ上がっていて、家計のやりくりが大変ですよね。

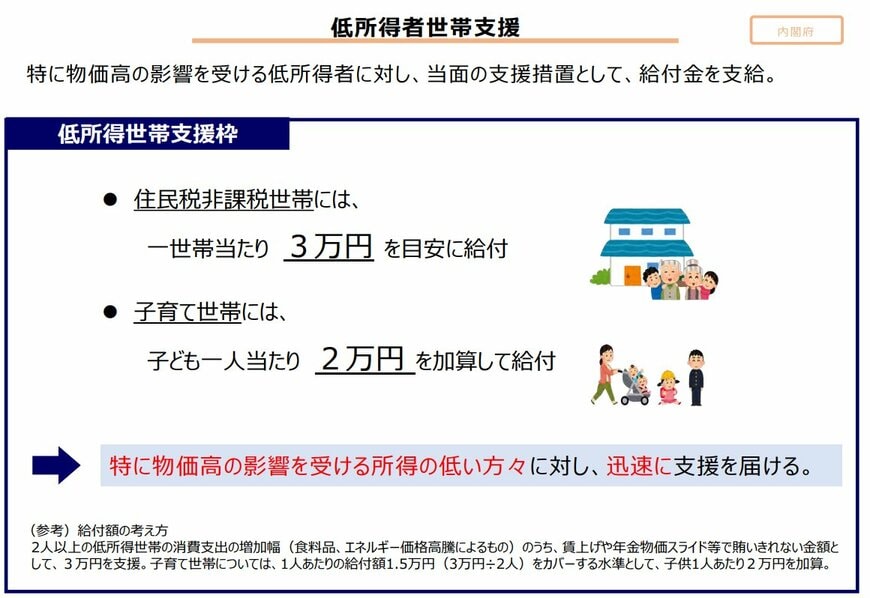

こうした物価高騰への対策として、政府もいくつか支援策を打ち出しています。

その一つが「住民税非課税世帯」への給付金制度。でも、そもそも「住民税非課税世帯」ってどんな人が該当するのでしょうか?

そこで今回は、住民税非課税世帯の基礎知識をおさらいしつつ、年代別のデータも交えながら、「どんな人が対象になるのか?」をわかりやすく解説していきます!

1. 住民税非課税世帯への【3万円給付が進行中】子育て世帯には加算も

2024年12月に成立した「2024年度補正予算」には、物価高の影響を受ける住民税非課税世帯を対象とする給付金の支給が盛り込まれました。

1世帯あたり3万円を基本の給付額とし(※1)、そのうち子育て世帯には、子ども1人あたり2万円が加算されます(※2)。

※1:給付額の考え方

2人以上の低所得世帯の消費支出の増加幅(食料品、エネルギー価格高騰によるもの)のうち、賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない金額として、3万円を支援。子育て世帯については、1人あたりの給付額1.5万円(3万円÷2人)をカバーする水準として、子供1人あたり2万円を加算。

引用:内閣府特命担当大臣「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~政策ファイル(2024年11月)

※2:こども加算分の対象となる児童とは

- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

- 基準日時点で別世帯であるが、生計を同一にしている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

- 基準日の翌日以降に生まれた新生児

引用:東京都大田区「令和6年度大田区物価高騰重点支援給付金のご案内」

自治体によって、支給タイミングや申請方法などが異なります。お住まいの自治体の広報誌やホームページなどで、最新情報を確認してください。

「住民税非課税世帯」は、公的支援の対象としてしばしば取り上げられる区分です。今回の給付金をはじめ、さまざまな支援策で出てきますね。次ではその内容を詳しく確認していきましょう。