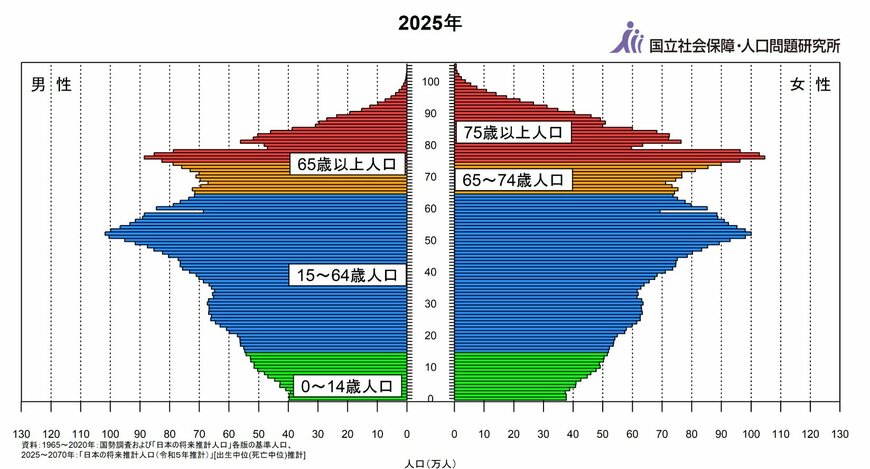

今年は団塊の世帯が全員75歳以上になる、2025年問題と言われる年です。

少子高齢化による問題に対応する為、様々な制度の改正が求められております。

実際に今年から、医療費が高額になった時の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」の上限額の引き上げも検討さされています。

さてそんな中で、今回は「後期高齢者医療制度」について詳しく見ていこうと思います。

さらに、2024年12月2日からは、健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体化して「マイナ保険証」も登場しました。

この記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みや、負担割合の確認方法について詳しく解説していきます。

そして、後半では将来が不安な方向けの準備の仕方についても触れますので、最後まで読んでみてくださいね。

1. 75歳以上なら全員が加入対象《後期高齢者医療制度》とは?

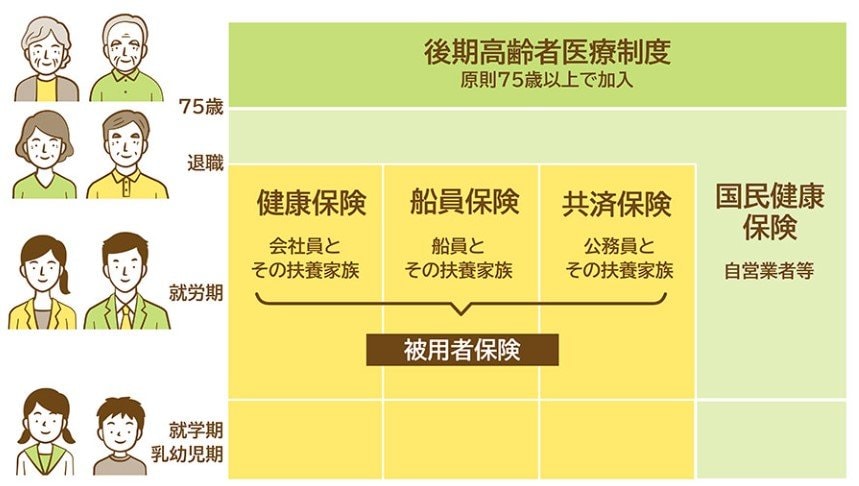

後期高齢者医療制度とは、原則(※1)として75歳以上の全員が加入する公的医療保険制度です。

74歳までは、所属や働き方によってそれぞれの公的医療保険(※2)に加入していますが、だれもが75歳に到達すれば「後期高齢者医療制度」に移行します。

後期高齢者医療制度は、各都道府県に設置された後期高齢者医療広域連合によって運営され、申請手続きや保険料の徴収等の窓口業務は市町村が担当となります。

※1:65歳以上で一定の障害がある方は、申請により加入している公的医療保険か後期高齢者医療制度かを選べます。

※2:職場を通じて加入する「被用者保険(健康保険・船員保険・共済保険)」、被用者保険に加入していない人が加入する「国民健康保険」