低所得世帯向けへの給付金などを含む2024年度の補正予算が成立しました。

こういった国の制度が今後も推進されていくことを考えれば、安心できると捉えられる方もいるかもしれません。

一方で、加速していく少子高齢化や物価上昇を含めると、これらの一時金で間に合うかどうかはわかりません。

では、まず基本となる老齢年金はいくら受給できるのか、皆さんはご存知でしょうか。

のちほど詳しく触れますが、厚生年金の平均月額(男女全体)は14万円ほど。しかし、中には月額30万円を受給する方もいます。

老後の大切な収入の柱となる公的年金制度ですが、なぜここまで差が出てくるのでしょうか。

今回は、老後の生活において欠かせない厚生年金・国民年金の受給額や「月額30万円以上を受け取れる人の割合」について確認し、自身の老後生活に向けて何が必要なのかを考えていきます。

記事の後半では老後に向けたポイントも記載していますので、ぜひチェックしてみてください。

※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。

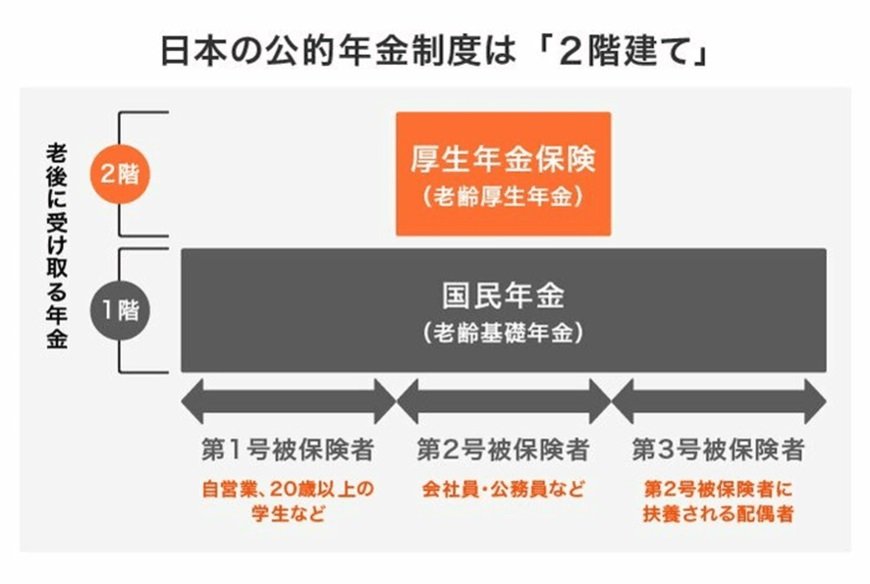

1. 日本の公的年金制度の「2階建て」とは?

日本の公的年金制度は、基礎部分の国民年金と、上乗せ部分の厚生年金からなる「2階建て」の構造をしています。まずは、この2つの年金制度の概要について理解しておきましょう。

1.1 1階部分:国民年金(老齢基礎年金)

日本の公的年金制度の1階にあたる国民年金は、原則的に、日本に住民登録されている20歳から60歳未満のすべての人が加入することになっています。

国民年金の保険料は職業や収入にかかわらず一律です。ただし、物価や賃金の伸びを考慮して毎年金額が見直されており、2024年度の月額は1万6980円となっています。

国民年金の加入者は、第1号~第3号被保険者の3種類に分類されます。

「第2号被保険者」は、後述する厚生年金保険料を納めます。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるため、国民年金保険料を負担する必要はありません。

また「第3号被保険者」は、第2号被保険者に扶養される配偶者であり、国民年金保険料を支払う必要はありません。

すなわち「第1号被保険者」のみ、国民年金保険料を単独で納める必要があるという訳です。

国民年金保険料を20歳から60歳までの全期間(480ヵ月)納めた場合に受け取れる満額は、2024年度は月額6万8000円です。

1.2 2階部分:厚生年金(老齢厚生年金)

国民年金の第2号被保険者は、国民年金に上乗せして、2階部分の厚生年金にも加入します。どちらの保険料も納めることになるものの、老後には国民年金と厚生年金の両方が支給されます。

国民年金とは異なり、厚生年金は給与や賞与などの報酬額に応じて保険料が決まります。したがって、会社員や公務員として稼いだ額が多く、働いた期間が長い人ほど老後に受け取る年金も増えるという仕組みです。

厚生年金加入期間が全くなく、国民年金だけで「月額30万円以上」の年金を受け取ることは不可能です。とはいえ、厚生年金を受け取る方であっても、現役時代の働き方によって、その受給額には大きく差が生じます。

厚生年金の金額には個人差が大きいものの、将来どのくらい貰えるのか目安が知りたいという方は多いはずです。そこで、次は厚生年金の平均月額についてチェックしていきましょう。