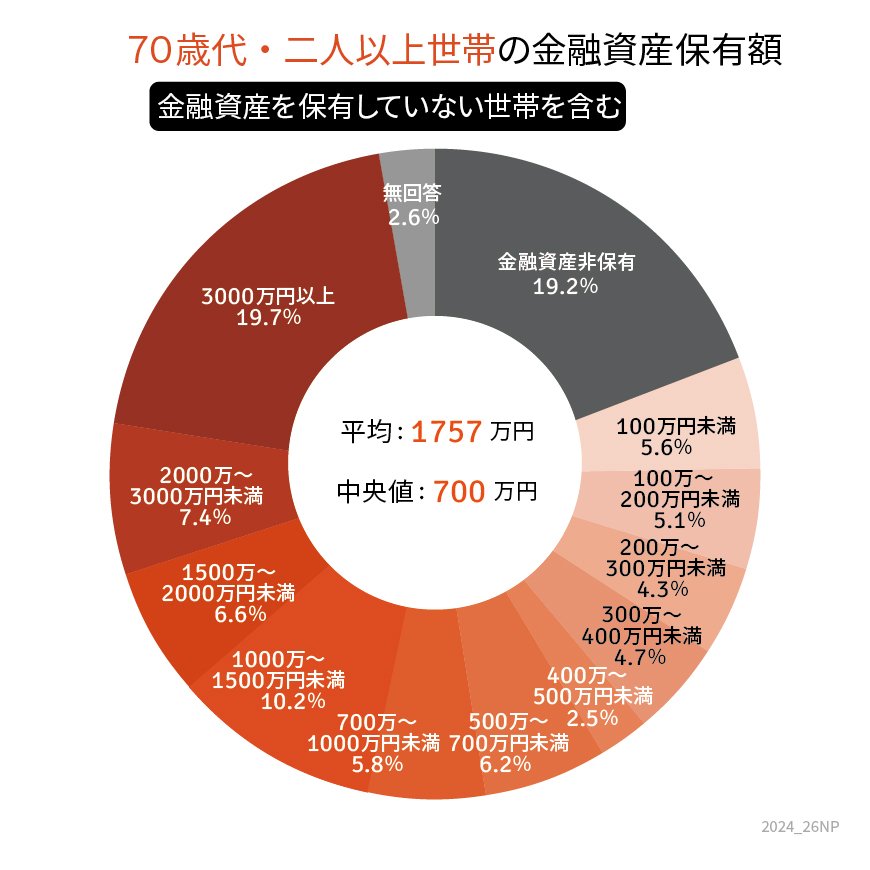

3.2 70歳代の二人以上世帯の貯蓄一覧

続いて、70歳代の二人以上世帯における貯蓄額です。

- 金融資産非保有:19.2%

- 100万円未満:5.6%

- 100~200万円未満:5.1%

- 200~300万円未満:4.3%

- 300~400万円未満:4.7%

- 400~500万円未満:2.5%

- 500~700万円未満:6.2%

- 700~1000万円未満:5.8%

- 1000~1500万円未満:10.2%

- 1500~2000万円未満:6.6%

- 2000~3000万円未満:7.4%

- 3000万円以上:19.7%

平均:1757万円

中央値:700万円

貯蓄の平均額や、貯蓄が3000万円以上ある世帯の割合を見ると、ひとり暮らしの世帯より貯蓄額に余裕がある印象を受けるかもしれません。

しかし、70歳代の二人以上世帯は「金融資産非保有」が19.2%となっており、単身世帯と同様、苦しい生活を余儀なくされている世帯も少なくなさそうです。

資産や年金収入が少ない高齢者世帯の方は、国からの給付に助けられることもあるでしょう。

4. 物価上昇から資産を守る対策とは

物価上昇の影響を受けるのは低所得者世帯だけではありません。モノやサービスの価格が上昇すると将来に向けて準備している資産にも影響が生じるのです。

かつて話題になった「老後2000万円問題」も物価上昇を鑑みると、不足することが考えられます。

また、物価が上昇していくことで気をつけたいことは、資産の目減りです。

10年後にインフレで物価が2倍になっていると仮定すると、現在の100万円は50万円の価値に下がります。

つまり現金や銀行預金などで保有している資産は、インフレの影響で価値が下がってしまうことにも繋がります。

そのため、インフレに対抗できる資産を預金とは別に準備しておくことも重要です。資産形成の方法として投資信託などを用いた資産運用が挙げられますが、投資にはリスクが伴います。1種類に限定するとリスクが高くなるため、複数の資産で分散して備えることが大切です。

今やiDeCo、新NISAなど、投資初心者でも始めやすい環境が整っているので、積極的に活用するのも有効でしょう。

参考資料

- 東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」

- 総務省「個人住民税」

- 港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」

- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」

菅原 美優