2024年6月21日に行われた記者会見で、岸田首相は「年金世帯」や「低所得世帯」を対象に追加給付金を検討していると発言しました。物価高による家計への影響が大きい世帯を対象とした経済対策です。

年金世帯においては、物価高に加え社会保険料の負担も年々上昇しており、厳しい状況が続いています。

2024年度は、65歳以上の介護保険料が全国的に増加。介護サービス量により自治体ごとに基準額は異なりますが、住んでいる地域にかかわらずその負担感は大きいでしょう。

本記事では、40歳から自動的に資格取得となる介護保険制度の仕組みをおさらいし、65歳以上の介護保険料の傾向と現状について確認していきます。

後半では、都道府県別の保険料基準額と基準額が最も高い&安い自治体のランキングも掲載していますので最後までご覧ください。

1. 介護保険制度とは?

介護保険制度は、少子高齢化や核家族化といった環境の変化を背景に、社会全体で高齢者を支えるために2000年に創設された制度です。40歳になると自動的に介護保険制度に加入し、保険料の納付は一生涯続きます。

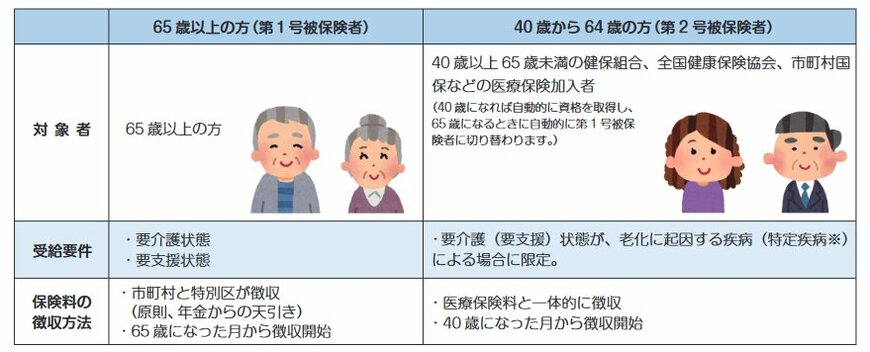

なお、介護保険制度における被保険者は年齢に応じて下記のとおり「第1号被保険者」と「第2号被保険者」分類されます。

対象者・受給要件・保険料の徴収方法について詳しく見ていきましょう。

1.1 第1号被保険者:65歳以上

- 対象者:65歳以上の方

- 受給要件:要介護状態・要支援状態

- 保険料の徴収方法:原則、年金からの天引き

65歳になると自動的に第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。

65歳になった月から第1号被保険者の介護保険料が徴収されます。

1.2 第2号被保険者:40歳以上65歳未満

- 対象者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者

- 受給要件:要介護(要支援)状態が老化に起因する疾病による場合

- 保険料の徴収方法:医療保険料に含んで徴収

40歳になった月から自動的に介護保険制度の第2号被保険者の資格を取得します。

介護保険制度について確認しましたが、気になるのが保険料です。

2024年度は、3年ごとに行われる介護保険事業計画に基づき、第9期(2024年度~2026年度)の65歳以上の介護保険料の基準額が改定されました。

介護保険制度は2000年に創設されて以降、毎期、増加し続けています。

次章で、2000年から現在までの第1号被保険者の介護保険料の推移を確認しましょう。