6月14日は年金支給日でした。物価の上昇や光熱費の高騰、生活必需品の値上げが続く中、多くの家庭が家計のやりくりに苦慮しているのではないでしょうか。

「人生100年時代」とも言われる現代では、老後に向けてのの資金計画が重要となっています。現役世代の多くの人また、お金の不安を感じていることと思います。

老後資金をしっかりと準備するためには、まず自分が受け取る年金額を把握することが第一歩です。

そこで今回は、老後の収入源である国民年金と厚生年金の平均額について詳しく解説します。

これを参考にして、安心できる将来設計を立てましょう。

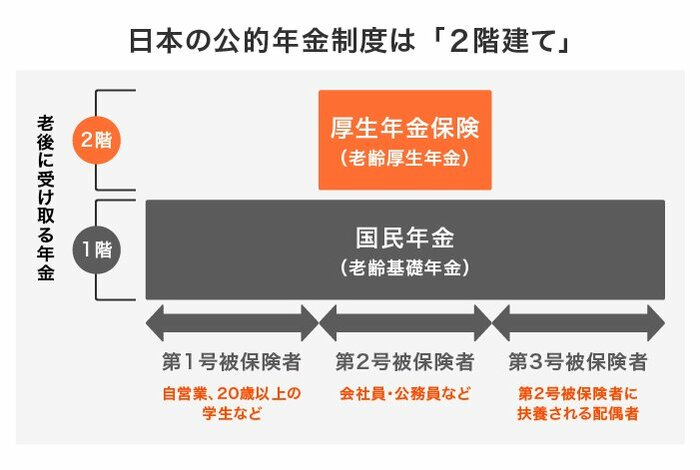

1. 【公的年金制度の仕組み】厚生年金と国民年金を理解しよう

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の二層構造で成り立っています。

それぞれの特徴を押さえることで、将来の受給額を見据えた計画が立てやすくなります。

1.1 国民年金(基礎年金)

- 加入対象:日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人

- 保険料:一律

- 年金額:納付期間に応じて将来の受給額が決定

国民年金は全ての国民が加入し、一律の保険料を支払います。納付期間が長いほど、受給額も増えます。

1.2 厚生年金

- 加入対象:公務員や会社員など

- 保険料:収入に応じて決定(上限あり)

- 年金額:加入期間や納付額に基づいて決定

厚生年金は会社員や公務員が加入します。収入に応じた保険料を支払うため、高収入であるほど将来の受給額も基本的には高くなるのが特徴です。

年金額を増やすためには、長期間にわたり安定した収入を得ることが重要です。

また、未納期間をできるだけ避けることも大切です。将来の年金受給額を見据えた計画を立てることで、より安心した老後を迎える準備が整うでしょう。