子どもの教育費は学年が上がるに伴い額が大きくなり、家計への負担も増していきます。大学進学時には奨学金を利用する家庭も少なくありません。

奨学金には大まかに二つのタイプがあります。返済不要の給付型と返済義務のある貸与型です。日本の奨学金制度は貸与が多く、いわば多くの学生が「お金を貸してもらいながら学校に通い、就職したら給料から差し引かれる」という状況です。

ただ、大学に入る前の段階から塾の月謝代などで教育費の支出はかかっています。できることなら塾代も浮かせたいところですが、塾側の基準をクリアした生徒に適用される「特待生制度」を導入している塾もあります。

完全なるプライベートな教育である塾代が浮かせることができる特待生制度は魅力的ですが、気をつけるべき点もあります。

1. 【特待生制度】教育費の支出額が気になる家庭が注目する「塾の特待生制度」

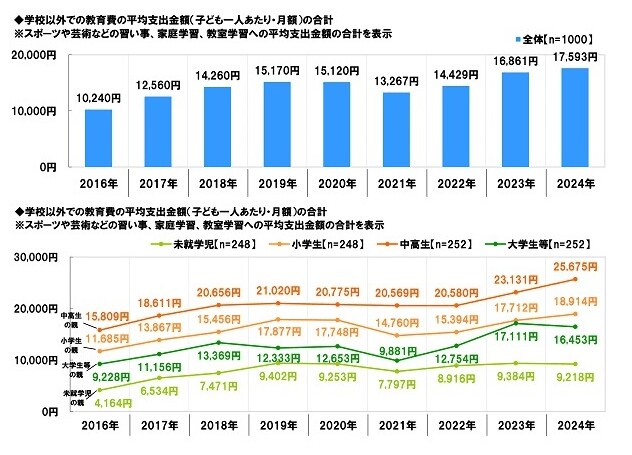

ソニー生命保険株式会社が、大学生以下の子どもがいる20歳以上の男女に対し「子どもの教育資金に関する調査2024」(2024年1月31日~2月1日の2日間)を実施しました。

その結果、スポーツや芸術などの習い事、家庭学習、教室学習の合計支出額は1カ月あたりの平均額が1万7593円と2014年の調査開始以降、過去最高額を記録したことがわかりました。

中学受験をするのであれば小学生から、そして高校受験をする場合は中学生からと子どものいる家庭では「塾」の存在は徐々に大きくなります。

そして、共働き世帯の増加もあり家庭で子どもの勉強をじっくりみられない、学校内容の定着やプラスアルファの学力をつけさせるためと様々な理由から小学生頃から塾に通う子も珍しくありません。

このように、必ずしも受験するために入るというものではなくなってきています。そして入塾を検討するタイミングやクラス指導や個別指導と授業スタイルと塾、そして月謝がどのくらいかかるかは親にとっては塾選びの大きな判断材料の一つです。

学校外教育への支出は子育て世代にとって気になる話題です。将来的な教育費を考えると、早い段階から教育費の支出額が増えるのは避けたいところです。しかし、できれば塾に入る学年を遅くして教育費を抑えたいものの、周囲で塾通いの子が増えていくと「塾に通わせるべきか」と色々と悩みは尽きません。

そういう時、親なら気になる制度が塾の特待生制度です。

塾の特待生制度は主に高校生を対象としているところが多いですが、塾によっては中学受験をする小学生、中学生でも特待生制度を導入しているところもあります。

特待生の内容は成績により「授業料全額免除」と「授業料の割引」となるので、親としては子どもが特待生になって欲しいと思わずにはいられません。