厚生労働省「令和4年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳で、男女ともに、年々寿命は伸びてきています。

平均寿命が延びるということは、老後「リタイア」以降の時間が延びるということ。

そんな長い人生に備えて、新しい生き方を模索していく現代は「人生100年時代」と呼ばれています。

「人生100年時代」では、老後に安定した生活を送るための「老後資産」を計画的に準備することが重要です。

平均寿命が伸び、老後の時間が長くなった結果、これまでの時代なら十分な金額であるはずの老後資金も、足りなくなってしまう局面が出てきてしまうかもしれません。

年金だけで足りるのだろうかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、いまのシニアの年金事情を見ながら、老後の生活について考えていきたいと思います。

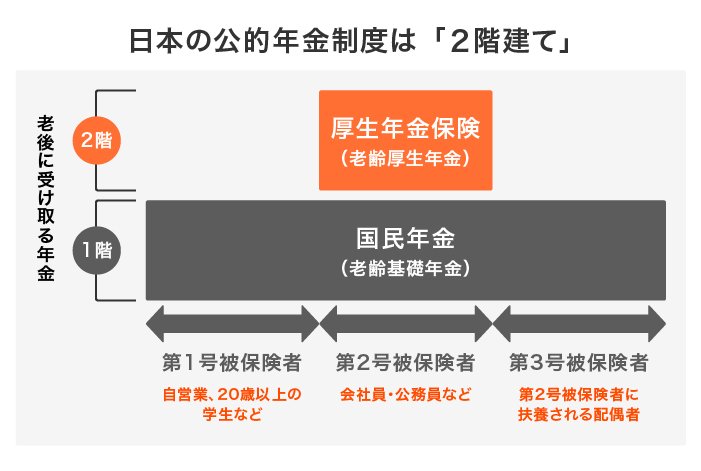

1. 日本の公的年金制度は「2階建て」

日本の公的年金制度は、1階「国民年金」と2階「厚生年金」の2階建て構造です。

1.1 「国民年金」(1階部分)

- 加入対象:原則、日本に住む20歳から60歳未満の方

- 保険料:一律(年度ごとに見直し)

- 年金額:満額79万5000円(※)✕調整率(未納期間がある場合は差し引かれます)

※2023年度の年額

1.2 「厚生年金」(2階部分)

- 加入対象:主に会社員、公務員など

- 保険料:報酬比例制(毎月の報酬により決定)

- 年金額:加入期間や納付保険料によって決まります(国民年金に上乗せで支給)

国民年金は、保険料が全員一律となります。

20歳~60歳までの40年間(480カ月)、全ての保険料を納めれば満額を受給できる仕組みです。未納分があれば、満額から減額されます。

一方、厚生年金は、保険料と年金加入期間によって老後の年金受給額が決定する仕組みです。

厚生年金の保険料は、毎月の給与や賞与などの報酬により決定するため、人によって異なります。

日本の年金制度は、現役世代が納めた保険料を高齢者が年金として受け取る「支え合い」の制度です。しかし、自身の将来の年金受給額を決定するのは「いま」の働き方であることも押さえておきましょう。