「みんな、どれくらいの年金をもらっているのだろう」と気になる人もいるのではないでしょうか。

老後は年金を頼りに生活する人が多いです。そのため、年金収入が多いほど経済的に余裕のある生活が送れるでしょう。

本記事では、男性ひとりで厚生年金月20万円以上もらう人の割合を解説します。月20万円以上の年金をもらうために必要な現役時代の年収も紹介するので、参考にしてみてください。

【注目記事】【年金月額】女性の厚生年金・国民年金「みんないくらもらっているのか」

1. 厚生年金「男性ひとりで月20万円以上の割合」は22.5%

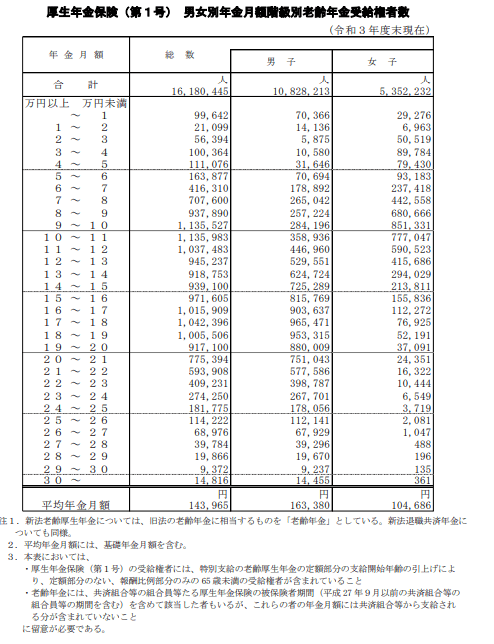

厚生労働省年金局「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金受給者がもらう年金額の分布は以下のとおりです。

1.1 厚生年金受給者(男性)の受給額分布

- 月額5万円未満 :13万2603人(1.2%)

- 月額5万円以上10万円未満 :105万6048人(9.8%)

- 月額10万円以上15万円未満 :268万5460人(24.8%)

- 月額15万円以上20万円未満 :451万8201人(41.7%)

- 月額20万円以上25万円未満 :217万3173人(20.1%)

- 月額25万円以上30万円未満 :24万8273人(2.3%)

- 月額30万円以上 :1万4455人(0.1%)

平均受給額 :16万3380円

※国民年金部分を含む

厚生年金受給者で月に20万円以上の年金をもらう男性の割合は22.5%です。約4.5人に1人が月20万円以上の年金をもらっています。

一方で、年金受給額が月15万円未満の割合は35.8%のため、人によって受給額に大きな差があることがわかります。

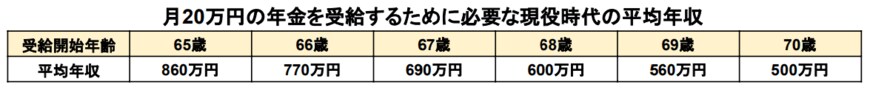

2. 厚生年金を月20万円もらうにはいくらの年収が必要か

厚生年金は会社員や公務員などがもらえる年金ですが、月20万円を受給するには現役時代にいくらの年収が必要なのでしょうか。

1970年生まれの会社員が23歳から60歳まで働いた場合、月20万円の年金を受け取るために必要な平均年収は以下のとおりです。

2.1 厚生年金を月20万円もらうために必要な平均年収

受給開始年齢 平均年収

- 65歳 860万円

- 66歳 770万円

- 67歳 690万円

- 68歳 600万円

- 69歳 560万円

- 70歳 500万円

65歳で年金の受け取りを開始する場合、平均年収で860万円が必要です。ただし、年金の受給開始を70歳に遅らせれば、平均年収500万円でも月20万円の年金を受け取れます。

また、上記のシミュレーションは23歳から60歳まで働いた場合です。もっと長く働けば必要な平均年収は少なくなります。

20歳から64歳まで会社員として働いて、65歳から月20万円の年金を受け取るために必要な平均年収は650万円です。

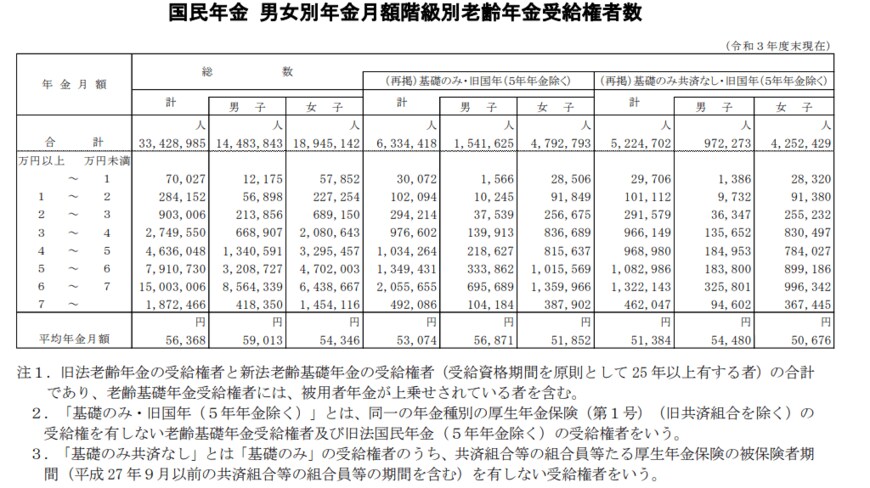

3. 「国民年金のみ」をもらう男性の1万円ごとの割合はどれくらいか

会社員や公務員は厚生年金を受給可能ですが、自営業者や専業主婦は国民年金のみしかもらえません。では、男性の国民年金受給額はいくらなのでしょうか。

厚生労働省年金局「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、男性における国民年金受給額の分布は以下のとおりです。

3.1 男性の国民年金受給額分布

- 月額1万円未満 :1万2175人(0.1%)

- 月額1万円以上2万円未満 :5万6898人(0.4%)

- 月額2万円以上3万円未満 :21万3856人(1.5%)

- 月額3万円以上4万円未満 :66万8907人(4.6%)

- 月額4万円以上5万円未満 :134万591人(9.3%)

- 月額5万円以上6万円未満 :320万8727人(22.2%)

- 月額6万円以上7万円未満 :856万4339人(59.1%)

- 月額7万円以上 :41万8350人(2.9%)

平均受給額 :5万6368円

月額6万円以上7万円未満の年金を受給する人の割合が59.1%ともっとも多いです。厚生年金受給者と比べて、受給額はかなり少ないことがわかります。

4. 必要な老後対策は人それぞれ

現役時代の平均年収や働き方によって、年金受給額は大きく異なります。特に、会社員や公務員だったのか、自営業者だったのかによる受給額の差は大きいです。

特に国民年金のみしかもらえない世帯や、厚生年金でも受給予定額が生活費よりも少ない場合には、より公的年金以外の老後対策が必要です。

貯蓄や資産運用、年金の繰下げ受給の利用などさまざまな対策方法があるため、自分にあった方法で老後対策に取り組んでみてください。

参考資料

苛原 寛