物価の上昇が家計を圧迫する状況が続いており、日々の暮らしや老後の生活設計に不安を感じる方も少なくないでしょう。

特にシニア世代にとって、現役時代のように収入を増やすのは簡単ではありません。

公的年金だけでは、医療費や介護費といった突発的な出費に対応しきれない場面も考えられます。

実は、シニア世帯を支える公的な支援制度は数多く存在しますが、その中には自ら申請しなければ受け取れないものも少なくありません。

この記事では、知っていると役立つ「申請しないともらえない」シニア向けの給付金や手当について、具体的な制度を5つ解説します。

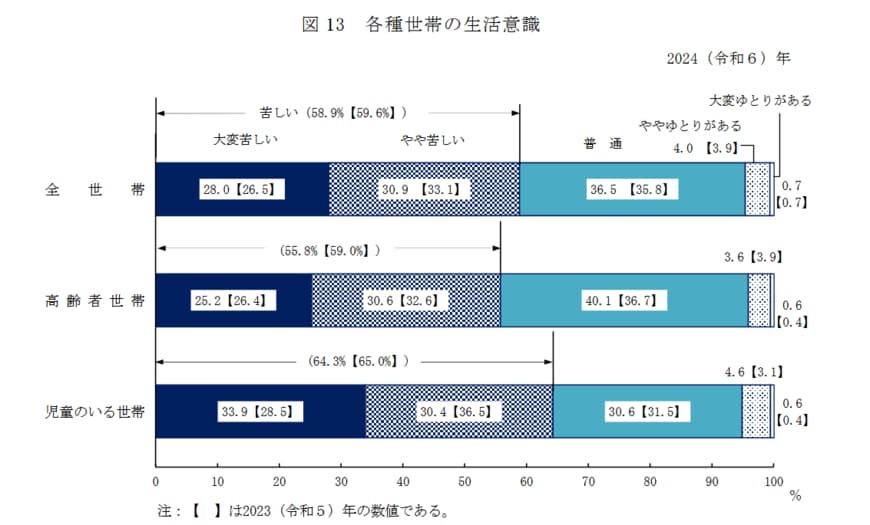

国民生活基礎調査の概況をもとに、高齢者世帯の生活意識についてもご紹介しますので、老後に向けた生活設計の参考にご覧ください。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. シニア世帯の生活実態調査から見る経済状況:「苦しい」と感じる割合は?

厚生労働省が公表した『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、高齢者世帯(※)の生活意識に関する実態が明らかになっています。

※高齢者世帯とは、65歳以上の人のみで構成されるか、または65歳以上の人と18歳未満の人で構成される世帯を指します。

- 大変苦しい:25.2%

- やや苦しい:30.6%

- 普通:40.1%

- ややゆとりがある:3.6%

- 大変ゆとりがある:0.6%

この調査から、シニア世帯の暮らし向きは大きく三つのグループに分類できることが読み取れます。

まず、「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計すると55.8%となり、半数以上の世帯が経済的な厳しさを感じながら生活している実情が浮き彫りになりました。

その一方で、「ややゆとりがある」「大変ゆとりがある」と回答した世帯は合計でわずか4.2%に過ぎず、経済的に余裕のあるシニア世帯はごく一部であることがわかります。

中間にあたるのが「普通」と回答した40.1%の層です。

この割合は「苦しい」と感じる層には及びませんが、「ゆとりがある」層を大きく上回っており、経済的な豊かさはなくとも安定した生活を送る世帯が一定数存在することを示唆しています。