冷え込みが厳しくなり、年末調整やふるさと納税など、お金に関する話題が増える2025年11月となりました。 昨今の物価高騰は家計を直撃しており、節約の意識が高まっている人も多いのではないでしょうか。

このような状況下、2024年に実施された「定額減税」は、多くの世帯にとって心強い支援策でした。 所得税と住民税を合わせて最大4万円が控除され、給与明細を見て「手取りが増えた」と感じた方もいるかもしれません。

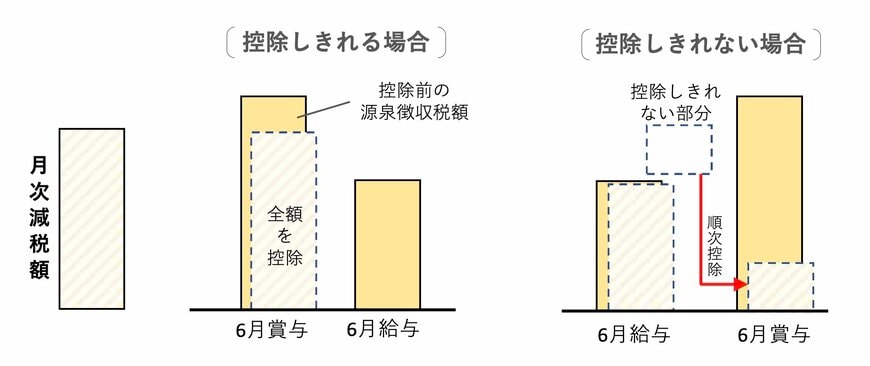

しかし、定額減税の仕組みは複雑で、当初の控除では全額が控除しきれなかったり、税額の確定によって不足が生じたりするケースがあります。 そうした不足分を補填するため、2025年には「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が順次行われています。

本記事では、この不足額給付に焦点を当て、その概要とどのような人が対象となるのかを詳しく解説します。

※多くの自治体では「定額減税補足給付金(不足額給付)」の申請受付を2025年10月31日で締め切っていますが、一部の自治体では申請期限を延長したり、もともと11月に設定したりしているケースもあります。

1. 2024年に実施された「定額減税」についておさらい

2024年に行われた定額減税を覚えている方も多いでしょう。

これは、物価高による家計負担を軽くするために実施されたもので、所得税と住民税が合わせて最大4万円控除される措置でした。

給与所得者の場合、源泉徴収される税額が減ったことで「手取りが増えた」と感じた時期があったでしょう。

対象者は、「日本国内に居住していること」「2024年の合計所得金額が1805万円以下であること」などの条件を満たす人で、控除しきれない場合には給付金として支給されました。

この仕組みを「調整給付」と呼びますが、追加で給付が行われるケースも存在します。