少しずつ冬の気配を感じる11月。年末が近づき、これからの生き方を見つめ直す人も増えているのではないでしょうか。

「終活」という言葉は広く知られるようになりましたが、「まだ早い」「なんとなく暗い」と感じる人も少なくありません。

この記事では、NPO法人ら・し・さ(終活アドバイザー協会)が実施した「第2回終活意識全国調査」(2024年)をもとに、終活の現状と各自治体の支援制度を紹介し、「今をより良く生きるための終活」について考えます。

1. セカンドライフは11万時間以上?充実させるため「終活」は重要なポイント

令和6年簡易生命表によると、65歳の平均余命は男性が19.47年、女性が24.38年です。長寿化する日本では、長いセカンドライフを送ることになります。

仮に65歳の定年後22年間、食事や就寝時間を除いた1日14時間を自由時間とすると、その合計は11万2420時間にも上ります。これは、22歳から65歳までの現役時代の労働時間(1日8時間、年間250日、43年で8万6000時間と仮定)を大きく上回る時間です。

この現役時代の労働時間を上回る長いセカンドライフを自分らしく充実させるために重要な「終活」が今、注目を集めています。

2. 「終活」認知度は9割以上だが「なんとなくネガティブなイメージ?」

2025年7月18日にNPO法人ら・し・さ(終活アドバイザー協会)が公表した報告書「第2回終活意識全国調査」は、20歳〜89歳の男女を対象に全国で実施されたインターネットでの「終活」に関する意識調査です。

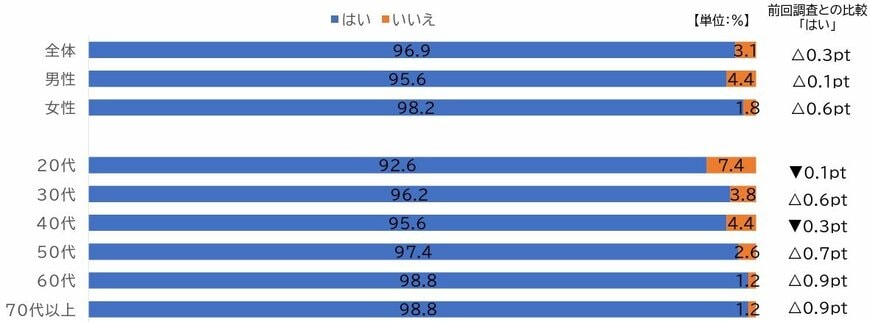

まず驚くべきは、「終活」という言葉の認知度の高さです。調査対象である20歳代から70歳代の認知度は9割以上で全体では96.9%に達しています。2009年に登場したとされるこの言葉は、今や完全に社会に根づいてきたと言えるでしょう。

しかし、その認知度の高さとは裏腹に、多くの人が抱くイメージには少し偏りがあるようです。