本格的な冬の訪れを感じる季節となりました。

年末が近づくと、年末調整やふるさと納税の手続きなどで、ご自身のお金について見直す機会も増えるかと存じます。

同時に、来年の家計や遠い将来のライフプランに思いを巡らせる方も多いのではないでしょうか。

特に40歳代、50歳代の皆様にとって、「老後の生活費」とそれを支える「公的年金」は、非常に現実的な関心事となっているはずです。

2025年度の年金額は、物価や賃金の動向を反映して1.9%の増額改定が決定しましたが、昨今の物価高騰を肌で感じる中、「自分は将来いくら受け取れるのか?」と不安に思われるかもしれません。

本記事では、金融機関での実務経験も踏まえ、公的年金の基本的な仕組みのおさらいから、最新の公表データ(令和5年度)に基づき、60代から90歳以上の年代別・男女別のリアルな平均受給額を詳しく解説します。

さらに、年金受給が始まった後の確定申告についても触れていきます。

まずは「現状」を正確に把握することから始めてみましょう。

1. 公的年金制度のしくみをわかりやすく解説

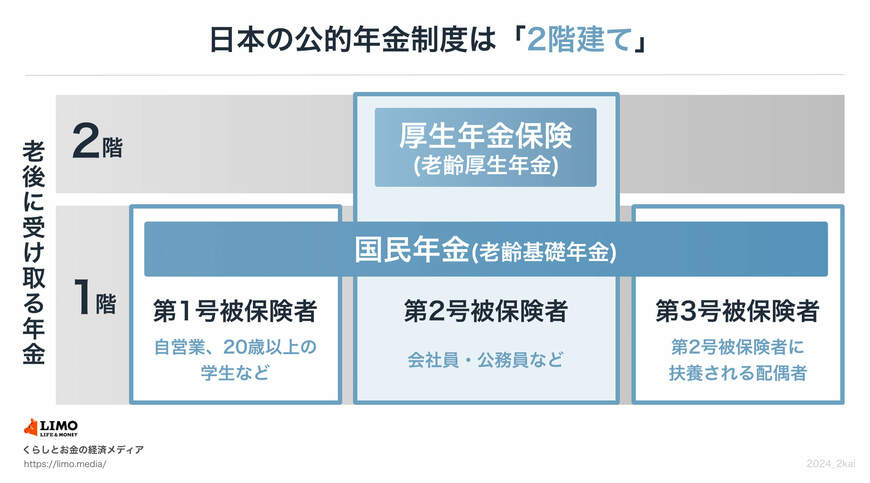

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2つから構成されているため、下の体系図のような「2階建て」構造と呼ばれています。

1.1 1階部分:国民年金(基礎年金)

国民年金制度の加入対象は、原則として国内居住者のうち「20歳以上60歳未満」のすべての人々です。

年金保険料は全国一律で、年度ごとに見直しが実施されます(※1)。40年間保険料を漏れなく納めた人は、65歳以降に満額の老齢基礎年金(※2)を受給できるようになります。

※1 国民年金保険料:2025年度月額は1万7510円

※2 国民年金(老齢基礎年金)の満額:2025年度月額は6万9308円

1.2 2階部分:《厚生年金》

厚生年金制度に加入するのは、会社員や公務員、さらに特定適用事業所(※3)で働くパートなど、一定の要件をクリアした人で、国民年金と併せて加入する制度となっています。

- 年金保険料(※4):給与水準により決定する(上限あり)

- 老後の受給額:加入した期間や支払った保険料によって個人ごとにばらつきが出る

※3 特定事業所:1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業など

※4 厚生年金の保険料額:標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される

「2階建て構造」で説明される日本の公的年金制度は、1階が「国民年金」、2階が「厚生年金」となっていますが、加入対象となる人や保険料の決まり方、将来受給できる年金額などに大きな差があります。