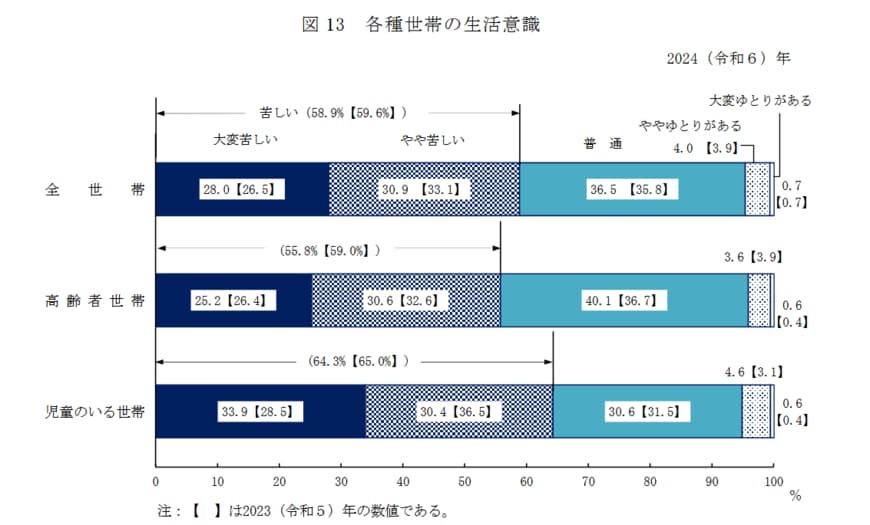

5. 【データ公開】高齢者世帯の半数以上(55.8%)が「生活が苦しい」リアルな現実

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の生活意識に関するリアルな結果を見ていきます。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

5.1 高齢者世帯の生活意識

- 大変苦しい:25.2%

- やや苦しい:30.6%

- 普通:40.1%

- ややゆとりがある:3.6%

- 大変ゆとりがある:0.6%

この調査結果からは、シニア世帯の暮らし向きが、経済状況によって大きく3つの層に分かれている様子が見えてきます。

まず、半数以上(55.8%)が「大変苦しい」「やや苦しい」と回答し、日々の生活に経済的な厳しさを感じています。

その一方で、「ややゆとりがある」「大変ゆとりがある」と回答した世帯は合計してもわずか4.2%。経済的な余裕を実感できているシニア世帯はごく一握りのようです。

そして、これら両者の中間にあたるのが、40.1%を占める「普通」と回答した層です。この割合は「苦しい」層には及ばないものの、「ゆとりがある」層を大きく上回りました。

経済的な余裕があるとは言えないものの、堅実に暮らす一定数のシニア世帯が、厚い中間層を形成している様子もうかがえます。

6. まとめ

今回は、年金生活者支援給付金の制度内容と、高齢者世帯の半数以上が経済的に「生活が苦しい」と感じている実態について解説しました。

公的年金には大きな個人差があり、「平均」を見て安易に安心するのではなく、経済的な課題を抱える層が多数派であるという現実を直視する必要があります。

年金生活者支援給付金は、まさにそうした所得が一定基準以下となった際に、生活を支えるための重要なセーフティネットの一つです。

忘れないでおきたいのは、この制度が「申請主義」に基づいている点です。日本年金機構から書類が届いたとしても、請求手続きをしなければ、給付金は1円も支給されません。

40代、50代の現役世代にとって、新NISAなどを活用した資産形成による「自助努力」は、将来の生活を豊かにするための有力な選択肢です。

しかし、自助努力と並行して、今回ご紹介したような公的な支援制度の知識を持つこと、そしてご自身の親世代など、周囲の大切な人が対象になっていないか関心を払うことも、将来への備えとして非常に重要です。

年末を前に、ご自身の資産計画と「知っておくべき制度」の知識を、あわせて見直す機会としてはいかがでしょうか。

参考資料

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

- 総務省「個人住民税」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

マネー編集部社会保障班