3. 厚生年金の受給額、「年間240万円(月額20万円)以上もらう人」は何パーセント?

実際に「月額20万円以上」の年金を受け取っている人はどのくらい存在するのでしょうか。厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額分布を見ながら確認していきます。

3.1 受給額ごとの人数

- 1万円未満:4万4420人

- 1万円以上~2万円未満:1万4367人

- 2万円以上~3万円未満:5万231人

- 3万円以上~4万円未満:9万2746人

- 4万円以上~5万円未満:9万8464人

- 5万円以上~6万円未満:13万6190人

- 6万円以上~7万円未満:37万5940人

- 7万円以上~8万円未満:63万7624人

- 8万円以上~9万円未満:87万3828人

- 9万円以上~10万円未満:107万9767人

- 10万円以上~11万円未満:112万6181人

- 11万円以上~12万円未満:105万4333人

- 12万円以上~13万円未満:95万7855人

- 13万円以上~14万円未満:92万3629人

- 14万円以上~15万円未満:94万5907人

- 15万円以上~16万円未満:98万6257人

- 16万円以上~17万円未満:102万6399人

- 17万円以上~18万円未満:105万3851人

- 18万円以上~19万円未満:102万2699人

- 19万円以上~20万円未満:93万6884人

- 20万円以上~21万円未満:80万1770人

- 21万円以上~22万円未満:62万6732人

- 22万円以上~23万円未満:43万6137人

- 23万円以上~24万円未満:28万6572人

- 24万円以上~25万円未満:18万9132人

- 25万円以上~26万円未満:11万9942人

- 26万円以上~27万円未満:7万1648人

- 27万円以上~28万円未満:4万268人

- 28万円以上~29万円未満:2万1012人

- 29万円以上~30万円未満:9652人

- 30万円以上~:1万4292人

厚生年金(国民年金部分を含む)の受給権者のうち「年間240万円(月額20万円)以上」となるのは、全受給権者の16.3%です。約8割以上の人は月額20万円未満となっています。

なお、「16.3%」というのは厚生年金(国民年金部分を含む)の受給権者の中での割合となるため、国民年金のみの受給権者も含めると、その割合はさらに低くなるでしょう。

4. 社会保険(厚生年金・健康保険)加入要件見直し「年金受給額が増えるメリットも」

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大が盛り込まれました。

いわゆる「106万円の壁」の撤廃に繋がる大きな動きと言えます。

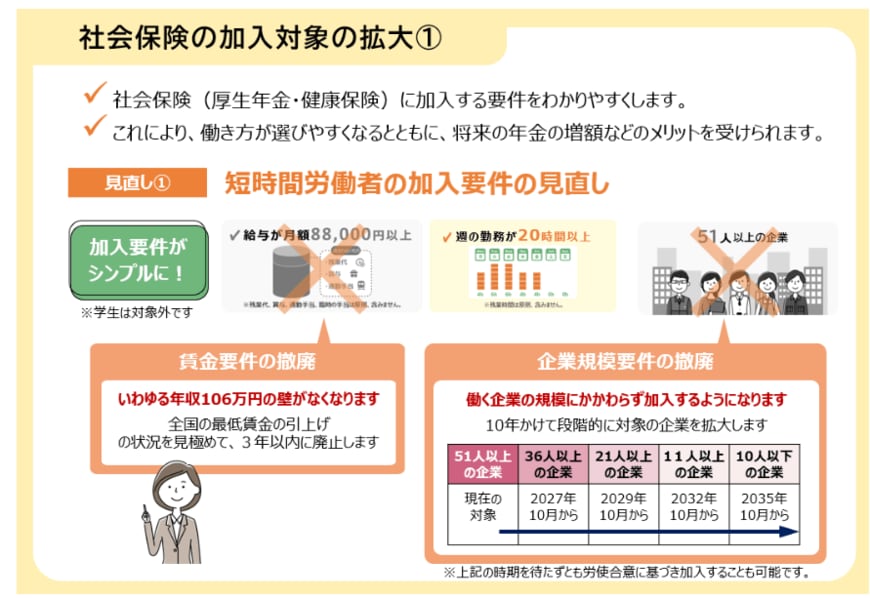

4.1 「社会保険の加入対象の拡大」短期労働者の加入要件の見直し

2025年6月現在、パートタイムなどで働く短時間労働者の人が社会保険に加入する要件は、以下の5つをすべて満たす必要があります。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 2か月を超える雇用の見込みがある

- 学生ではない

- 所定内賃金が月額8万8000円以上(←いわゆる「106万円の壁」に関連)

- 従業員数51人以上の企業で働いている

今回の改正では、このうち「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」が盛り込まれました。これにより、全国の最低賃金の引き上げ具合を見極めながら、いわゆる「106万円の壁」が3年以内に廃止されることになります。

また、社会保険に加入する企業規模も、10年かけて段階的に拡大され、最終的には働く企業の規模に関わらず加入するようになります。

5. まとめにかえて

ここまで厚生年金について詳しく見てきました。一般的には国民年金と比べると厚生年金が年金の受給額の割合としては大きくなっています。

このことから自営業の方などは厚生年金の受給が少なくなる可能性があることから今のうちに厚生年金の代わりとなるものの用意について考える必要があります。具体的には自営業の方はiDeCoを活用してみてもいいかもしれません。

iDeCoは所得控除をしながら資産形成が出来る制度となっておりますので、まずは自分自身で詳しく調べてみてはいかがでしょうか。

参考資料

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」

- 政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」

筒井 亮鳳