物価高で家計への負担が増す中、高市政権の経済対策が大きな焦点になっています。ガソリン税の暫定税率廃止や電気・ガス料金の補助と並んで、特に注目されているのが「給付付き税額控除」です。

この仕組みは、所得に応じて減税と現金給付を組み合わせるもので、低所得者への支援を強化しながら中間層にも恩恵が及ぶ可能性があります。ただ、財源の確保や制度の運用には課題も多く、どこまで具体化できるかが問われています。

今回は、その「給付付き税額控除」について、高市早苗首相が自民党総裁就任会見で言及した内容を踏まえ、わかりやすく解説します。

1. Q. 高市総裁が検討している「給付付き税額控除」ってどんな制度?

1.1 A. 減税と現金給付を組み合わせて、低所得者にも支援を届ける新しい仕組みです。

「給付付き税額控除」は、所得税の減税と現金給付をセットにした制度です。最大の特徴は、控除しきれなかった減税分を現金で補う点にあります。

従来の減税では、所得税を払っていない非課税世帯には恩恵がありませんでした。

しかし、この制度なら非課税世帯にも確実に支援が届きます。さらに、消費税が低所得者ほど負担が重くなる「逆進性」という不公平を緩和する狙いもあります。

2. Q. 非課税世帯はどれくらい現金をもらえるの?

2.1 A. 控除額の全額が現金で支給されます。

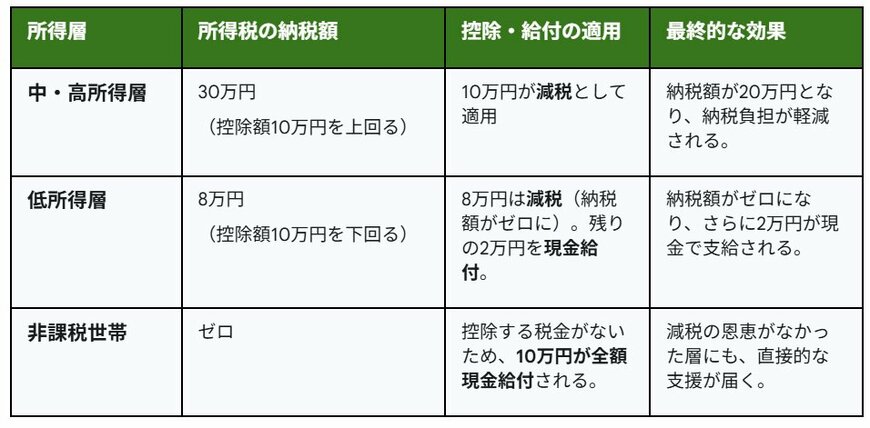

具体的な金額はまだ決まっていません。制度の導入自体も検討段階ですが、仕組みをイメージしやすくするために、仮に「控除額10万円」でスタートした場合のシミュレーションを見てみましょう。

【中・高所得層】

- 所得税の納税額:30万円(控除額10万円を上回る)

- 控除・給付の適用:10万円が減税として適用

- 最終的な効果:納税額が20万円となり、納税負担が軽減される。

【低所得層】

- 所得税の納税額:8万円(控除額10万円を下回る)

- 控除・給付の適用:8万円は減税(納税額がゼロに)。残りの2万円を現金給付。

- 最終的な効果:納税額がゼロになり、さらに2万円が現金で支給される。

【非課税世帯】

- 所得税の納税額:ゼロ

- 控除・給付の適用:控除する税金がないため、10万円が全額現金給付される。

- 最終的な効果:減税の恩恵がなかった層にも、直接的な支援が届く。

この仕組みでは、所得が低いほど現金給付の割合が大きくなるため、支援が本当に必要な層に資金が集中します。