3. 段階的に引き上げられる国家公務員の定年制度

2023年度より、国家公務員の定年年齢は段階的な引き上げが開始されました。制度の主な内容は以下の通りです。

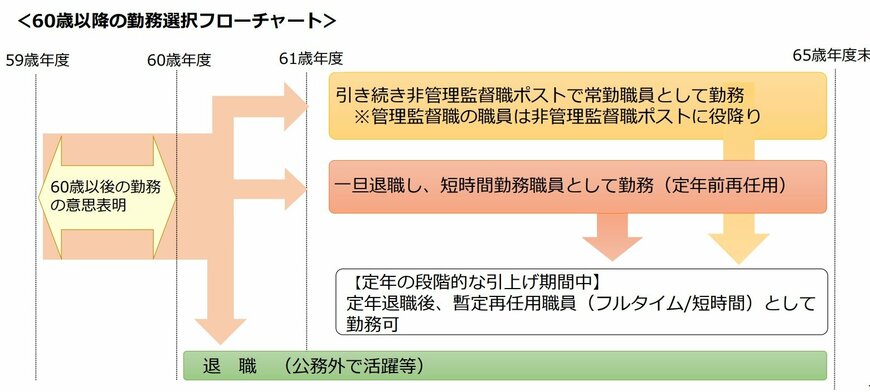

- 引上げのペース:2年ごとに1歳ずつ引き上げ(2023年度は61歳、2031年度には65歳)

- 役職定年制度:管理監督職にある職員は60歳で非管理監督職へ異動

- 60歳到達後の給与:61歳に達する年度以降、基本給は70%に減額

- 退職手当の計算:60歳以降、定年前に退職した場合も定年退職と同等の算定方法を適用

- 定年前再任用短時間勤務制:60歳到達後、定年前に退職した職員を短時間勤務として再任用

4. 退職手当を賢く活用するために

国家公務員の退職手当について、データをもとに紹介してきました。

退職後の生活において、退職手当は大きな経済的支えとなります。しかし、まとまった金額を受け取った際に「どのように管理すればよいのかわからない」と戸惑う声は少なくありません。

重要なのは、資金を「使う目的」に応じて区分けすることです。日常の生活費、医療費、趣味や旅行資金、そして将来に向けた運用資金など、使用時期と必要額を見通して整理しておくことで、安心感が生まれます。

また、当面使う予定のない資金については、預貯金だけでなく運用も視野に入れることで、インフレなどによる価値の目減りを防ぐ工夫ができます。

物価変動や年金額の不確実性といった予測困難な要因にも対応できるよう、資産を適切に分散させておくことが、安定した老後生活を実現するカギとなります。

※本記事は9月29日に公開された記事の再編集記事です。

参考資料

- LIMO「【国家公務員の退職金】平均支給額はいくら?勤続年数別一覧と「退職金2000万円」説のリアルを解説」

- 内閣官房内閣人事局「退職手当の支給状況」

- 人事院「国家公務員の60歳以降の働き方について(概要)」

- 内閣官房内閣人事局「令和7年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

渡邉 珠紀