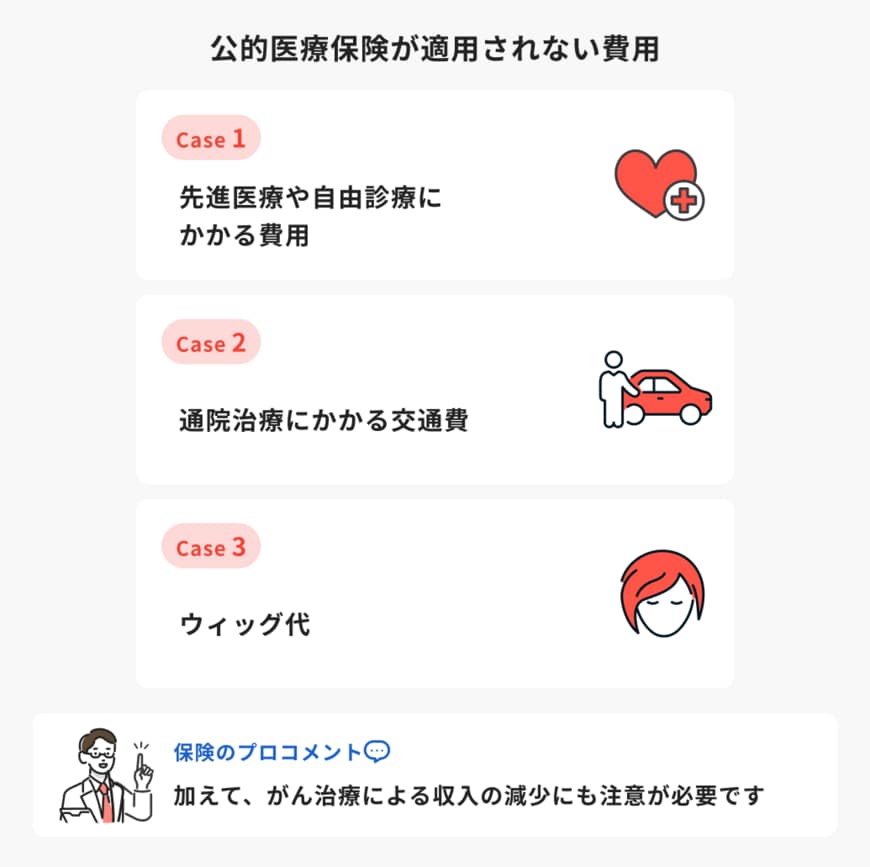

3. 公的制度の適用外となる費用負担

抗がん剤治療にかかる費用について考えるときは、公的医療保険が適用されない費用についても考慮しておく必要があります。どのような費用が対象外になるのでしょうか。次で解説していきます。

3.1 先進医療や自由診療

標準的な抗がん剤治療以外の選択肢として、先進医療や自由診療があります。これらの治療法は全額自己負担となるため、1回の治療で100万円を超える費用が発生することも珍しくありません。

特に分子標的薬や免疫療法などの最新治療では、年間数百万円の費用が必要となるケースもあります。

3.2 治療に伴う間接的費用

治療費以外にも、通院交通費、ウィッグ代、栄養補助食品費用などさまざまな出費が発生します。また、治療のために仕事をセーブせざるを得ず、収入減少に直面する患者が約6割に達するという調査結果もあります。

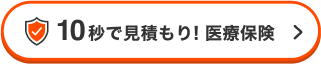

4. 抗がん剤治療の継続期間と治療サイクル

抗がん剤治療を何回しなければならないかは、がんの進行度や種類によって異なります。患者の体調やがんの種類、治療の目的に応じてさまざまなサイクルが設定されます。

4.1 治療期間の長期化傾向

抗がん剤治療は一般的に3~4週間を1サイクルとし、4~6サイクルを1クールとして実施されます。がんの進行状況によっては、薬剤を変更しながら数年間にわたって治療を継続するケースもあります。

治療の長期化により、医療費の累積負担は従来の想定を大幅に上回る可能性があります。

5. がん保険加入の現状と必要性

生命保険文化センターの調査によると、がん保険・がん特約の加入率は39.1%となっています。年代別では40代の加入率が最も高く、男性45.5%、女性50.6%となっています。

がんの罹患リスクが高まる年齢で加入することは合理的な判断ともいえますが、保険料の観点からは若いうちの加入が有利であることも覚えておきましょう。

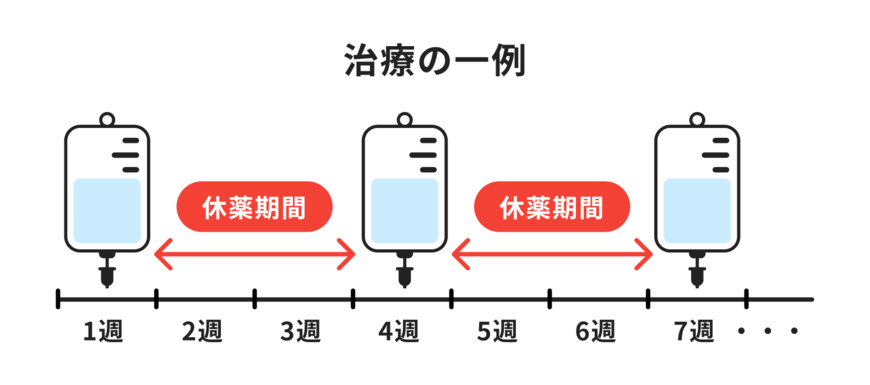

5.1 がん罹患率から見るリスク評価

日本人の生涯がん罹患率は男性65.5%、女性51.2%と非常に高い水準にあります。一方でがんによる死亡率は男性26.2%、女性17.7%にとどまり、がんが「治る病気」になりつつあることが見てとれます。