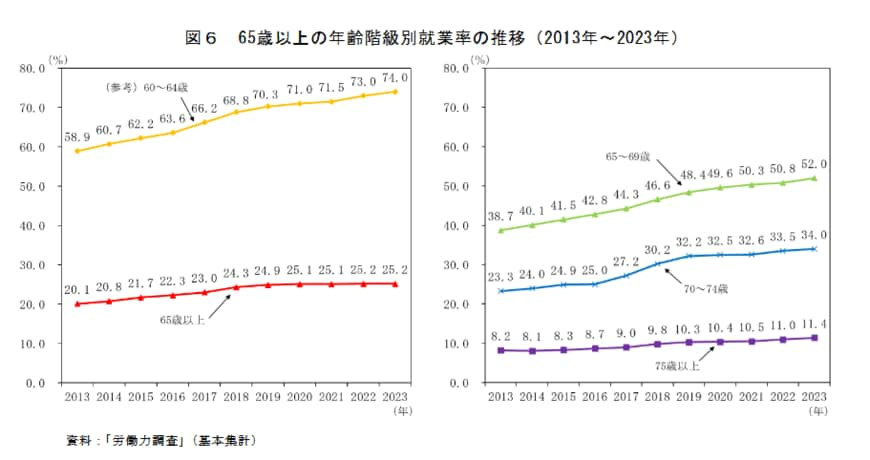

6. 最新の65歳以上の「年齢別の就業率」は過去最高へ

総務省「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」によると、日本の65歳以上の年齢別の就業率は基本的に上昇を続けており、65~69歳は52.0%、70~74歳は34.0%、75歳以上は11.4%と過去最高に達しています。

これは、健康寿命が伸びたことにより高齢になっても意欲的に働き続ける人が増えていることや、年金だけでは生活費を賄うのが難しく、収入を補うために働き続けるケースが増加していることなどが背景にあると考えられます。

現役世代の方でも長く働き続けようかと考えている方もいるでしょう。

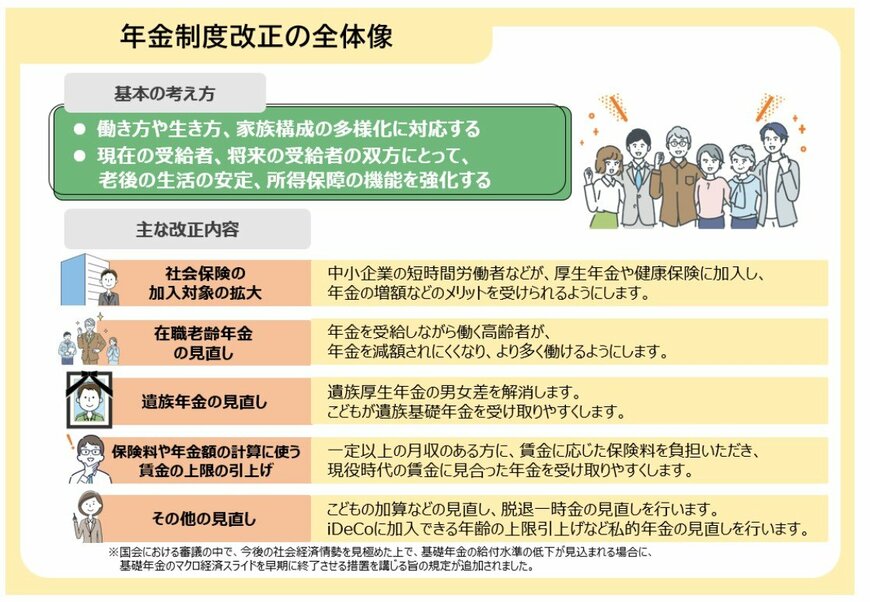

7. 年金制度改正法のポイントを解説。働く人への影響は?

公的年金は、単に「老後の受給額」の問題だけでなく、個人の働き方やキャリアプラン、さらには人生設計とも密接に関わっています。

2025年6月13日に国会で成立した年金制度改正法について、特に働く人々の「仕事と暮らし」に深く関連する改正点を紹介します。

7.1 改正点1:短時間労働者の社会保険加入要件の見直し

- 賃金要件の撤廃:3年以内にいわゆる「年収106万円の壁」撤廃へ

- 企業規模要件の撤廃:10年かけて段階的に対象の企業を拡大(※)

※2025年7月時点では「51人以上」

7.2 改正点2:個人事業所の社会保険適用対象の拡大

- 2029年10月から個人事業所の社会保険の適用対象(※)が、従業員5人以上の全業種に拡大(2029年10月時点における既存事業所は当面除外)

※2025年7月現在「常時5人以上の者を使用する法定17業種」は加入必須。(法定17業種とは:①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

7.3 改正点3:在職老齢年金制度の見直し

2026年4月から、年金が減額される基準額(※)が「月収51万円(2025年度の金額)から62万円」へと緩和されます。これにより、働きながらでも年金を満額受給しやすくなります。

※支給停止調整額:年金を受給しながら働くシニアの「賃金+老齢厚生年金」の合計がこの金額を超えると、年金支給額が調整される。

7.4 改正点4:保険料・年金額計算における賃金上限の引き上げ

厚生年金などの保険料や年金額の計算に用いられる賃金の上限(※1)が、「月65万円から75万円」へ段階的に引き上げられます(※2)。これにより、従来よりも現役時代の賃金に見合った年金を受給できるようになります。

※1 標準報酬月額:厚生年金や健康保険の保険料、年金額を計算するために、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った基準額のこと

※2 2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円に引き上げ

8. 老後は「公的年金だけ」ではなく、他の収入や貯蓄も考えよう

今回は、公的年金制度の仕組みと、年代別の平均的な年金受給額について解説しました。

2025年度の公的年金が増額ですが、物価の上昇ペースがそれを上回っているため、実質的には年金の価値が目減りしています。日本では少子高齢化が進行し、現役世代が高齢者世代を支えるという仕組みの持続可能性も課題の一つと考えられます。

このような状況を踏まえると、老後の生活を公的年金だけに頼るのではなく、自分自身でも資産形成などの備えを進めていくことが、これまで以上に重要になると言えるでしょう。

いつまで働くか、働き続ける場合どのような働き方をするかなど、早めに考えたいですね。また、公的年金以外の備えも意識したいところです。

将来の安心のために、早い段階から準備を始めることが大切です。安定した老後を迎えるために、今からできることを見直してみてはいかがでしょうか。

※本記事は2025年7月21日に公開された記事の再編集記事です。

参考資料

- LIMO「【年金の早見表】年金が8月15日に支給!みんなの平均受給額を「60歳~89歳」で確認」

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 日本年金機構「厚生年金の保険料」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

- 総務省「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」(2025年9月14日公表)

菅原 美優