10月下旬になり街路樹は色づき、心身ともに健やかな生活を送りたいのがこの時期です。もしもの時に公的な支援を受けられるよう、福祉制度の知識は備えておきたいものです。

中でも「障害者手帳」は、障害を持つ方の社会参加を支援するために重要な役割を担います。 今回は、厚生労働省の調査結果をもとに、手帳の中でも所持者数が約478万人と最も多い「身体障害者手帳」の利用実態と、混同されがちな「障害年金」との違い、さらに医療費の自己負担を軽減できる自立支援医療制度についてもあわせて解説します。

1. 「障害者手帳の種類は3つ」特徴と違いとは?

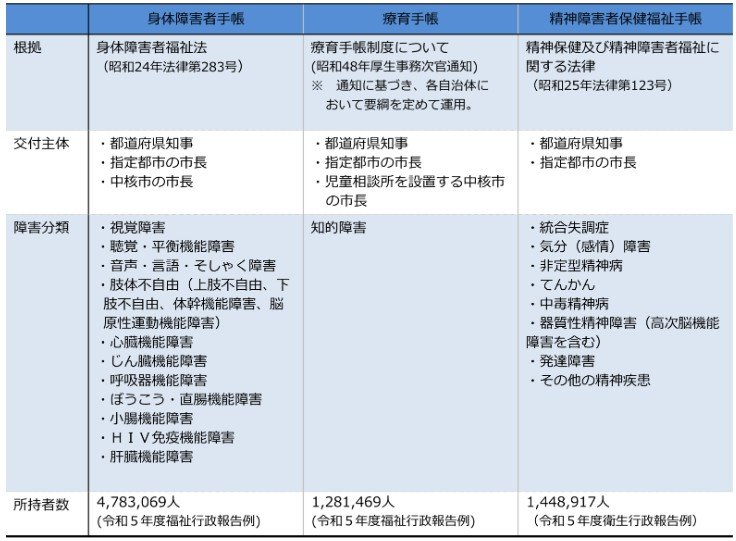

障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、これらを持つことで、障害者総合支援法に基づく多様な支援が受けられます。手帳を所持することで自治体や民間企業が提供する独自のサービスを利用ができて、必要なサポートにアクセスする上で重要な役割を果たします。

1.1 身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、視覚や聴覚、肢体などの身体機能に一定水準以上の障害があると認められた方に交付されます。

- 取得方法:指定医師による診断書や意見書が必要です。

- 更新:原則として更新は不要ですが、障害の状態に変化があった場合は再認定を受けることがあります。

- 交付主体:都道府県・指定都市・中核市が交付します。

- 所持者数:厚生労働省「令和5年度の福祉行政報告例」によると、所持者数は478万3069人です。

1.2 療育手帳

療育手帳は、児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方に交付されます。この手帳を持つことで、障害福祉サービスをはじめとする様々な支援を受けられます。制度の運用や判定基準は自治体ごとに定められています。令和5年度の所持者数は128万1469人です。

1.3 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害があると認められた人に交付され、社会参加の促進などのための支援を受けることができます。等級は1級から3級まであり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。令和5年度の所持者数は144万8917人です。

今回は、所持者数が最も多い「身体障害者手帳」に焦点を当てて、その内訳と推移を詳しく見ていきます。