少子高齢化が進む中、シニア世代の医療費負担は年々増加傾向にあります。今年の9月末には、後期高齢者の窓口負担割合「2割」の方への配慮措置が終了し、10月から窓口で支払う医療費が増えた方もいるでしょう。

こうした状況下、2026年4月からは、少子化対策を強化するための新たな仕組み「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。

この制度は子どもの有無に関係なく「すべての人が徴収の対象」となるため、誰もが理解しておくべき内容です。

来年から、この支援金の徴収が始まることで月々の保険料負担はこれまでより増える見通しですが、実際どの程度の金額が徴収されるのでしょうか。

本記事では、「子ども・子育て支援金制度」の概要と、想定される負担額について解説します。

1. 2026年4月から「子ども・子育て支援金」が保険料に上乗せして徴収

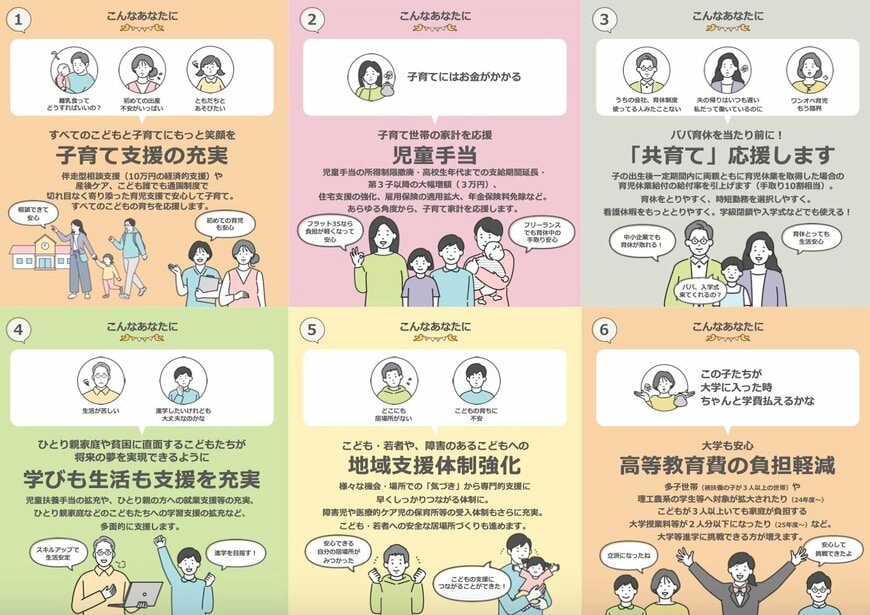

「子ども・子育て支援金制度」は、児童手当の拡充や保育サービスの強化を通じて、子育てしやすい社会を実現することを目的に創設された制度です。

2026年4月からは、この制度の財源をまかなうために、「子ども・子育て支援金」が保険料に上乗せされる形で徴収されます。

では、「子ども・子育て支援金」の負担対象となるのは、具体的にどのような人なのでしょうか。

1.1 子ども・子育て支援金の徴収対象は「すべての世代」

子ども・子育て支援金の負担対象は「すべての世代・すべての経済主体」とされています。

つまり、「子どもがいない世帯」や「すでに現役を退いて年金で生活している高齢者」も負担の対象に含まれているのです。

政府はこの仕組みについて、子育て世帯以外にとっても少子化対策による社会や地域の持続可能性の向上、さらに国民皆保険制度の安定につながると説明しています。

では、具体的に「子ども・子育て支援金」の負担額はどの程度になるのでしょうか。