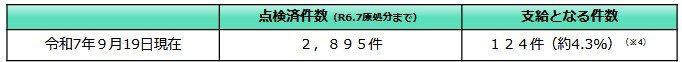

この秋、厚生労働省と日本年金機構は障害年金制度の審査方法について、抜本的な見直しを進めています。背景には、今年の春頃に報じられた「不支給率の増加」と、それに伴う制度の公平性への問いかけがありました。すでに、過去の不支給事案の点検が進められ、2024年度の精神障害の不支給事案2895件のうち124件が精査され、支給へと判断が改められています。

障害年金は、もしも病気やケガで生活や仕事に困難が生じた場合に、私たちを経済的に支える大切な社会保障です。今回は、最新の統計をもとにどの障害が多く支給されているのかを解説するとともに、審査の透明性・公平性を高めるために「これから何がどう変わるのか」をわかりやすく解説します。

1. 「障害年金、どの障害が多く認定される?」新規と再認定で確認

障害年金を受け取るためには、申請をおこない「受給資格がある対象かどうか」認定される必要があります。初めての申請は「新規裁定」、継続受給のための申請は「再認定」といいます。

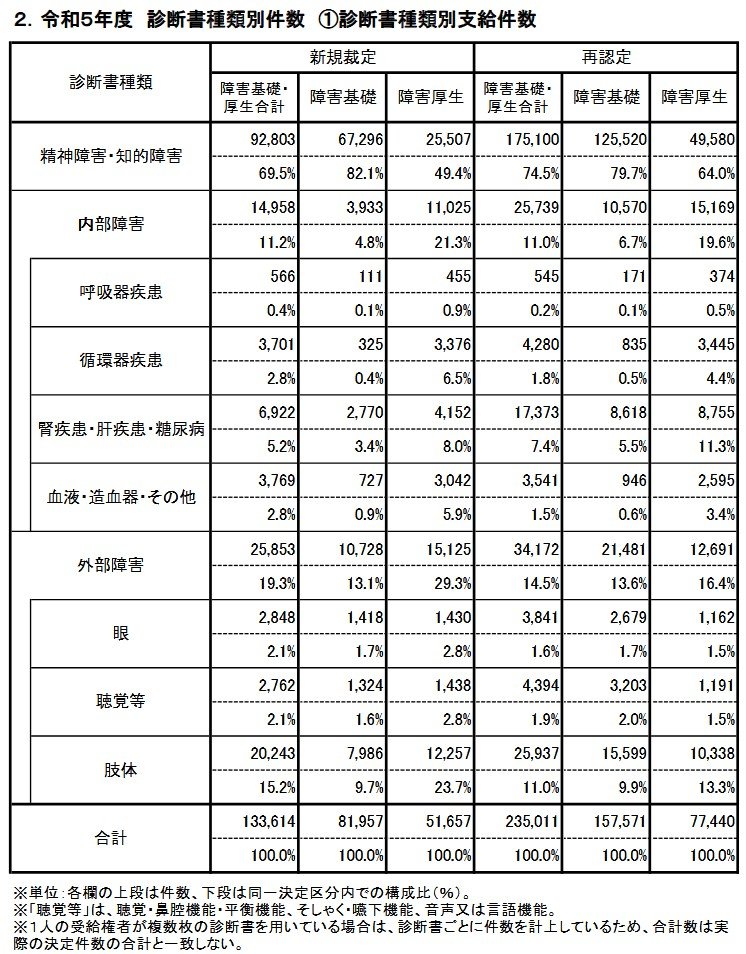

1.1 《新規裁定》13万3614件の割合

日本年金機構が令和6年9月に発表した「障害年金業務統計(令和5年度決定分)診断書の種類別支給件数」によると、「新規裁定」は全体で13万3614件あり、そのうちの約70%が《精神障害・知的障害》、特に障害基礎年金では82.1%を占めていることがわかります。視覚・聴覚・肢体など含めた《外部障害》も「新規裁定」で19.3%、糖尿病などの《内部障害》11.2%であり、多様な障害に対応している実態がうかがえます。

1.2 《再認定》23万5011件の割合

一方、23万5011件あった「再認定」でも同様に《精神障害・知的障害》が74.5%と最多で、こちらも障害基礎年金では79.7%と約8割を占めていました。これは、継続的な支援を要する精神障害の特性を反映しています。次に多いのは《外部障害》の14.5%、《内部障害》が11.0%で、こちらも長期的な経過観察を伴うケースが多いとされるのがわかります。

これらの統計から、新規・再認定の合わせて約36万件のうち、《精神・知的障害》に対する支援ニーズが高く、また、年金制度が多様な障害に対応していることがわかります。ここでは主な傾向として、診断書の種類ごとの支給件数を紹介しました。

そして、障害年金の認定については審査の透明性や公平性を高めるための見直しが現在進められています。次の章でみていきましょう。