2025年10月から、生活保護の扶助のひとつである「生活扶助」の加算額が引き上げられています。この改定により、若干ではありますがこれまでよりも受給額が増える見込みです。

生活保護は、仕組みや受給額の算定の仕方が複雑な制度です。「実際の支給費はいくら?」「そもそもどういったルールがあるの?」と疑問を感じる人もいるでしょう。

この記事では、生活保護の引き上げや受給額、受給者が守るべきルールを、元公務員の筆者が解説します。

1. 【生活保護】8つの扶助と「保護を受けるための4つの要件」とは?

生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を促す制度です。生活に困窮する人に対して必要な保護をして、一時的に生活を支えます。

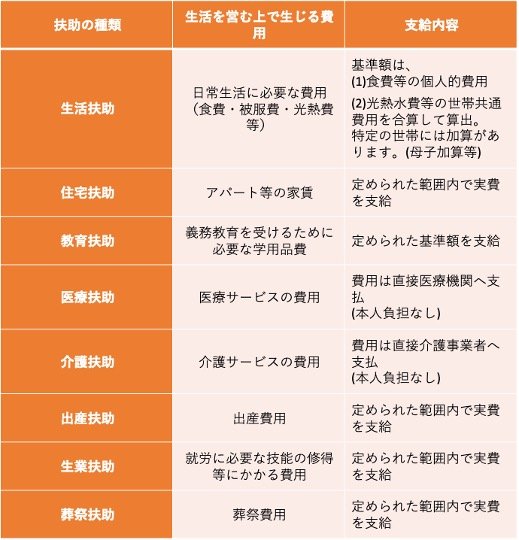

保護費は、以下の8つから構成されています。

- 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)

- 住宅扶助:アパート等の家賃

- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費

- 医療扶助:医療サービスの費用

- 介護扶助:介護サービスの費用

- 出産扶助:出産費用

- 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用

- 葬祭扶助:葬祭費用

日常生活のさまざまなシーンを支えるために、複数の扶助が用意されています。

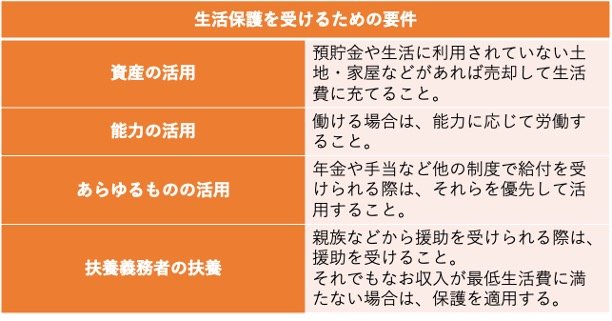

保護を受けるには、以下4つの要件を満たさなければなりません。すべてを満たしてもなお生活費が足りない場合に、初めて保護を受けられます。

- 資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却して生活費に充てること。

- 能力の活用:働ける場合は、能力に応じて労働すること。

- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けられる際は、それらを優先して活用すること。

- 扶養義務者の扶養:親族などから援助を受けられる際は、援助を受けること。それでもなお収入が最低生活費に満たない場合は、保護を適用する。

次章では、10月からの保護費の改定について解説します。