3. 【知らないと損】あなたの年金受給額がどう決まるか

厚生年金の受給額の計算には、現役時代の報酬(給与や賞与)と、年金加入期間が使われるため、個人差が出やすいしくみです。

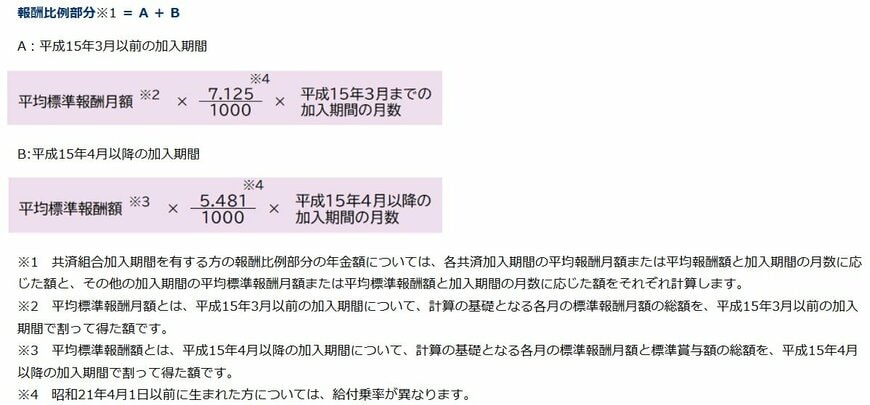

厚生年金の報酬比例部分は、以下の計算式の合計で決まります。

- A(2003年3月以前):平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入期間の月数

- B(2003年4月以降):平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数

厚生年金の受給額は、現役時代の報酬と加入期間の長さによって決まります。このしくみが、都道府県ごとの平均年金額の差に直結しています。

都市部では賃金水準が高い傾向があり、また、地域によって自営業や共働き世帯の比率も異なります。

こうした現役時代の働き方の違いが、年金の平均年金月額の差として表れているのです。

4. 国民年金の平均月額は?都道府県別の平均から学ぶお金の現実

国民年金(老齢基礎年金)の受給額は、保険料を納付した月数で決まります。そのため、厚生年金に比べて、個人差や男女差、そして地域による格差は大きくありません。

参考として、国民年金(老齢基礎年金)の都道府県別平均年金月額を見てみましょう。

4.1 都道府県別「国民年金(老齢基礎年金)」の平均年金月額

- 北海道:5万6723円

- 青森県:5万5369円

- 岩手県:5万8866円

- 宮城県:5万7706円

- 秋田県:5万7299円

- 山形県:5万8954円

- 福島県:5万8101円

- 茨城県:5万7604円

- 栃木県:5万7749円

- 群馬県:5万8791円

- 埼玉県:5万7252円

- 千葉県:5万7597円

- 東京都:5万6584円

- 神奈川県:5万7597円

- 新潟県:6万113円

- 富山県:6万1220円

- 石川県:6万170円

- 福井県:6万532円

- 山梨県:5万7477円

- 長野県:6万262円

- 岐阜県:5万9501円

- 静岡県:5万9398円

- 愛知県:5万8290円

- 三重県:5万9675円

- 滋賀県:5万9435円

- 京都府:5万6525円

- 大阪府:5万5463円

- 兵庫県:5万7447円

- 奈良県:5万7246円

- 和歌山県:5万6067円

- 鳥取県:5万9770円

- 島根県:6万497円

- 岡山県:5万9891円

- 広島県:5万9286円

- 山口県:5万9406円

- 徳島県:5万7095円

- 香川県:6万25円

- 愛媛県:5万8059円

- 高知県:5万6268円

- 福岡県:5万6622円

- 佐賀県:5万9344円

- 長崎県:5万6876円

- 熊本県:5万8172円

- 大分県:5万6685円

- 宮崎県:5万7571円

- 鹿児島県:5万7963円

- 沖縄県:5万2837円

国民年金(老齢基礎年金)の受給額は、5万円から6万円台が中心で、全国平均は5万7700円です。

この金額だけで老後の生活費をまかなうのは、現実的に厳しいと感じる人も多いでしょう。

そのため、厚生年金の上乗せがない自営業者やフリーランスの方などは特に、現役時代から計画的な資産形成を始めることが大切です。

5. 高齢者世帯の生活意識に迫る!年金と家計のリアルな関係

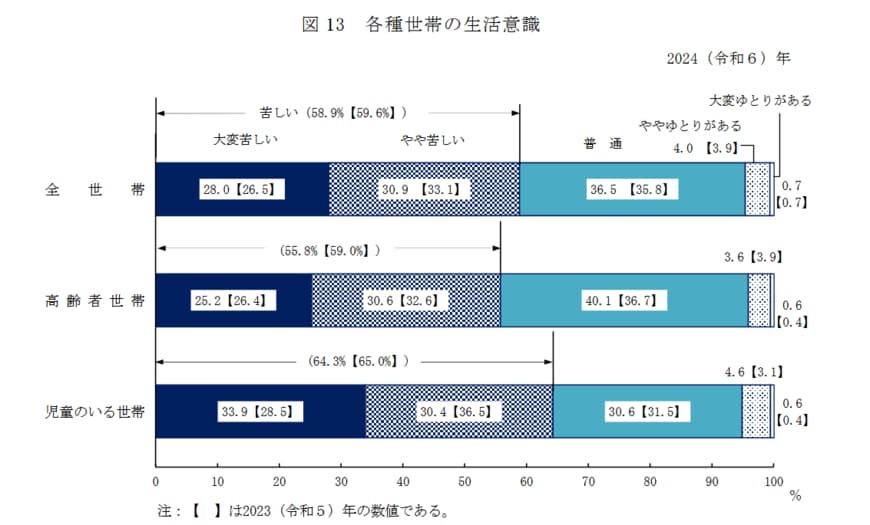

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の生活意識に関するリアルな結果を見ていきます。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

5.1 高齢者世帯の生活意識

- 大変苦しい:25.2%

- やや苦しい:30.6%

- 普通:40.1%

- ややゆとりがある:3.6%

- 大変ゆとりがある:0.6%

この調査結果からは、シニア世帯の暮らし向きが、経済状況によって大きく3つの層に分かれている様子が見えてきます。

まず、半数以上(55.8%)が「大変苦しい」「やや苦しい」と回答し、日々の生活に経済的な厳しさを感じています。

その一方で、「ややゆとりがある」「大変ゆとりがある」と回答した世帯は合計してもわずか4.2%。経済的な余裕を実感できているシニア世帯はごく一握りのようです。

そして、これら両者の中間にあたるのが、40.1%を占める「普通」と回答した層です。この割合は「苦しい」層には及ばないものの、「ゆとりがある」層を大きく上回りました。

経済的な余裕があるとは言えないものの、堅実に暮らす一定数のシニア世帯が、厚い中間層を形成している様子もうかがえます。

6. 年金の現実と向き合い、安心の老後を手に入れよう

この記事では、年金の平均受給額から、都道府県別のリアルな暮らしについて解説しました。

秋の今、老後資金の必要額と平均寿命という現実に向き合い、資産形成を始めることが安心した未来への最初の一歩になるはずです。

世帯によって老後の収入額は異なりますので、中には生活資金をかなり準備しておかないといけない場合もあります。

また、最近は物価高も進んでおり、以前と比べてお金を貯めていくことが難しくなっています。

将来、お金のことで困らないようになるべく早いタイミングから準備を進めておきたいですね。

参考資料

- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 日本年金機構 年金用語集「は行 報酬比例部分」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

川勝 隆登