2. 【障害年金】「審査方法の見直し」改正ポイント2つを解説

2025年9月19日に日本年金機構は「不支給等事案にかかる点検作業の進捗状況について」を公表しました。障害年金の審査方法について見直しが進められています。きっかけは、不支給の割合が増加していることに加え、その判断が適切であるかという声があったためです。目的は、手続きの透明性と公平性を高めることにあります。今後の対応策としてあげられたのは以下の3点です。

- 審査書類などの丁寧な記載

- 認定プロセスの客観性・公平性の確保

- 障害年金センターの審査体制の見直し

この中でも「審査書類などの丁寧な記載」について、以下2つの書類における改正ポイントを詳しくみていきます。

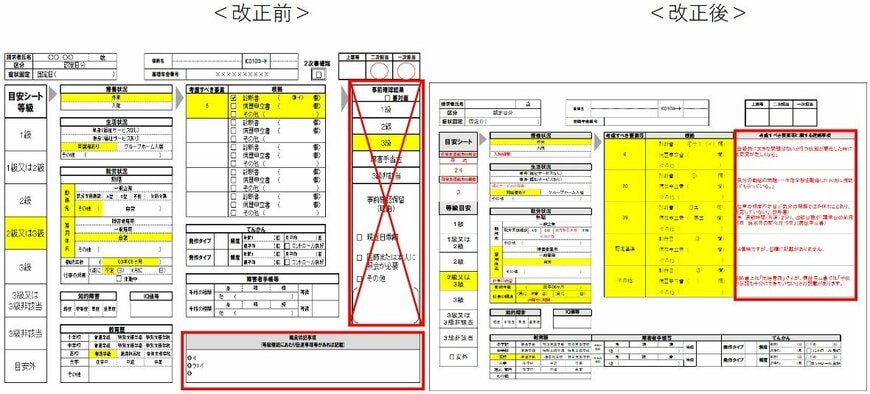

2.1 改正ポイント①事前確認票

まず、「事前確認票」と呼ばれる内部の確認書類が改正されました。これまでは職員が等級を記入していましたが、今後は日常生活や就労状況といった客観的な事実だけを記載する方式に変わります。

改正前の事前確認票には「1級・2級」といった欄がありましたが、改正後はそれがなくなり、「職員特記事項」欄は、考慮要素の抜粋など、認定医の判断に資する客観的な事実のみを記載する方向で見直しされます。

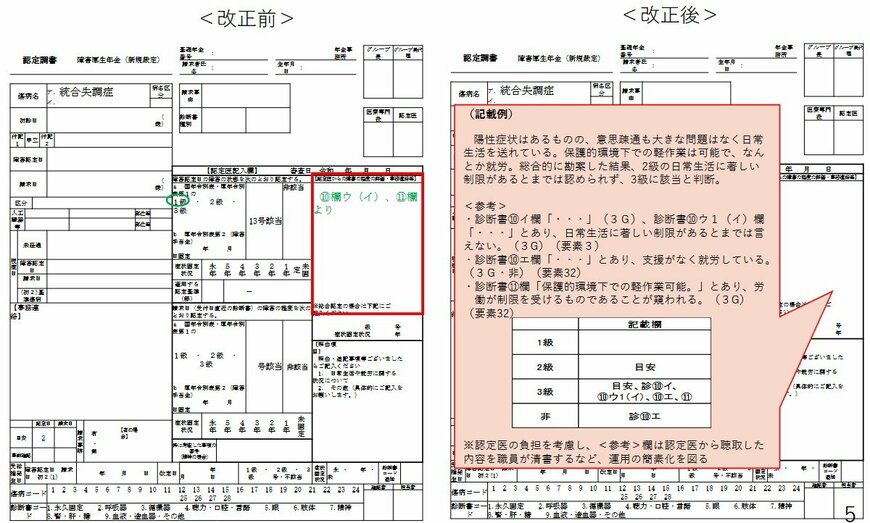

2.2 改正ポイント②認定調書

また、「認定調書」という審査結果の文書も見直されました。従来は「○級」と簡単に書かれることが多かったのですが、今後は不支給や等級の判断理由を丁寧に記載することになりました。

改正後は、等級の判断理由については、不支給となる場合など、判断の理由や参考とした要素等を丁寧に記載するようになります。

たとえば、障害等級3級と判断したケースを挙げると、診断書に記載のある「保護的環境下での軽作業は可能」といった内容を引用し、3級と判断した根拠として具体的に説明する形になります。

これにより、年金を請求した方やご家族も「なぜ不支給だったのか」「どうしてこの等級になったのか」を理解しやすくなります。認定医や職員にとっても、判断の根拠が明確になることで、不服申し立てや再審査への対応がしやすくなると期待されています。

こうした改正によって審査の公正さを一層高めていくとしています。不支給となった事案については、複数の認定医で審査する仕組みも導入され、判断の偏りを防ぐ体制も整えていく様子がうかがえます。今後は改善を続けながら、障害年金の認定状況を毎月公表していく予定であり、手続きの「見直し」と情報の「公開」を進めることで、制度への信頼性を高めていきたいとしています。

では、実際に障害年金に認定された場合、「いくら障害年金が支給されるのか?」障害年金の年金額についてみてみましょう。