日中の温かさと朝晩のひんやりとした空気の差に、深まりゆく秋を感じるようになりました。

2025度の年金額は、前年度より1.9%増額改定されています。

物価高には追い付いていませんが、年金収入が増えることは、年金生活をされている方にとって喜ばしいニュースですね。

なお、10月15日(水)の支給分から、年金の手取り額が変わる方がいらっしゃいます。

公的年金(厚生年金や国民年金)の「手取りが増える人と減る人がいる」のはなぜでしょうか。

今回は、この年金手取り額の変動の理由に焦点を当て、現役シニアの年金事情について深掘りしていきます。

厚生労働省年金局の調査データをもとにした【年金一覧表】で、60歳~89歳の「平均年金月額」を1歳刻みで比較して見ていきますので、年金生活の参考にしてください。

1. 10月から公的年金(厚生年金や国民年金)の手取りが「増える人・減る人」の違いは?

10月から「厚生年金」や「国民年金」を受け取る際に、手取り額が増える人と減る人にはどのような違いがあるのでしょうか。

ここでは、手取り額に変化が生じる場合と、支給額そのものが変わる場合とに分けて確認していきましょう。

1.1 「年金手取り」が変わるケースとは?

公的年金は、支給額から税金や社会保険料(健康保険料や介護保険料など)が差し引かれる仕組みになっています。

この差し引かれる金額が変わることで、実際に受け取れる手取り額に増減が生じます。

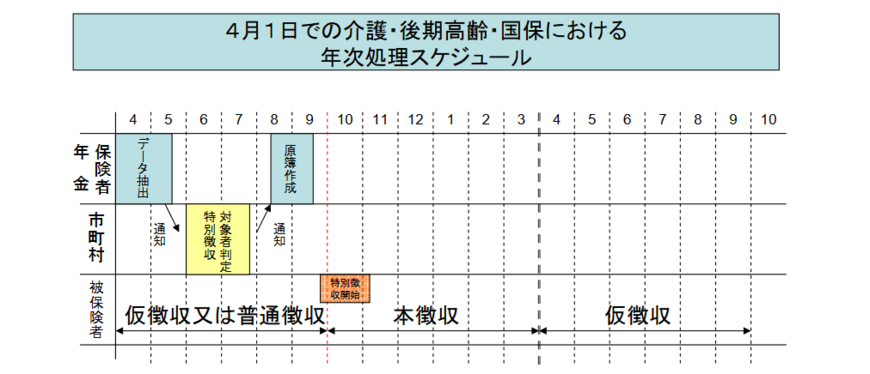

自治体ごとに時期は異なるものの、多くの場合は10月の支給分から変更が反映されます。

住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得を基準に算出されます。

ただし、その年額が確定するのは毎年6月~7月頃です。

このため、年度の前半(4月・6月・8月の年金支給分)については、前年度2月に天引きされていた額と同額がいったん差し引かれ、これが「仮徴収」と呼ばれます。

その後、前年の所得に基づいて年間の正式な保険料が確定すると、仮徴収で支払った総額との差額を調整します。

残りの金額を年度後半の支給分に分けて天引きするのが「本徴収」です。

したがって、前年の所得が多ければ本徴収で天引き額が増えて手取りは減り、反対に前年の所得が少なければ天引き額は減り、手取りは増える仕組みになっています。