2025年11月となり、朝晩の冷え込みに冬の訪れを感じる季節となりました。 肌寒くなると同時に、暖房費や電気代など、冬の生活費の増加も気になり始めます。

このような物価高の波は、特に年金生活を送る高齢者世帯にとって大きな懸念材料となるでしょう。 老後の生活資金については、一時期「老後2000万円問題」が話題となりましたが、現在のインフレ状況や高齢化の進展を考えると、必要な資金額はさらに増加している可能性も指摘されています。

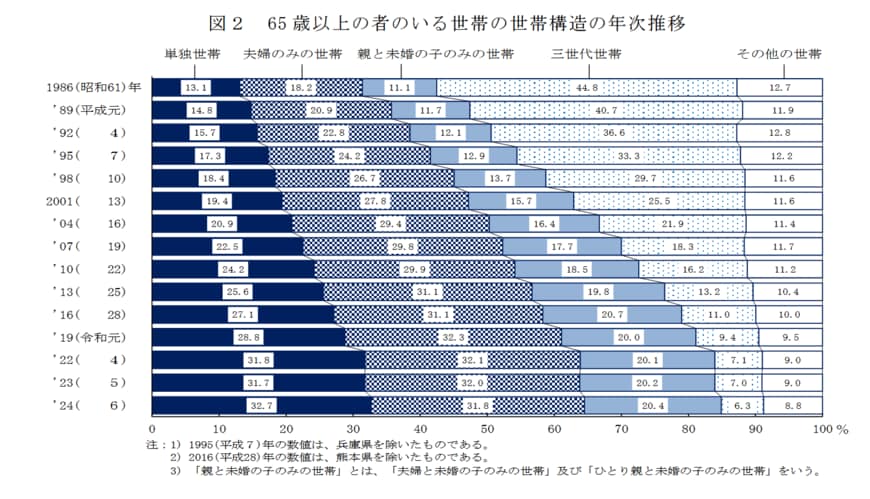

本記事では、老後の生活を支える上で欠かせない「お金」の現状に焦点を当てます。 具体的には、高齢者世帯の最も一般的な世帯構造が「単身世帯」となったという最新の統計データから、その実態を探ります。

さらに、70歳代単身世帯の平均貯蓄額や貯蓄分布、公的年金の平均受給額など、具体的な数字を用いて、「おひとりさま」の老後生活のリアルな経済状況を深く掘り下げて解説します。

1. 「高齢者の単身世帯」はどのくらい?

まずは厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」より、65歳以上がいる世帯の世帯構造をみてみましょう。

1.1 65歳以上がいる世帯の世帯構造

- 単身世帯:32.7%

- 夫婦のみ世帯:31.8%

- 親と未婚の子のみの世帯:20.4%

- 三世代世帯:6.3%

- その他の世帯:8.8%

2024年より、最も多いのが「単身世帯」となりました。次に夫婦のみ世帯、そして親と未婚の子のみの世帯の順となっています。