10月15日は次回の年金支給日です。このタイミングで振り込まれる金額が「増える人」と「減る人」が出てきます。

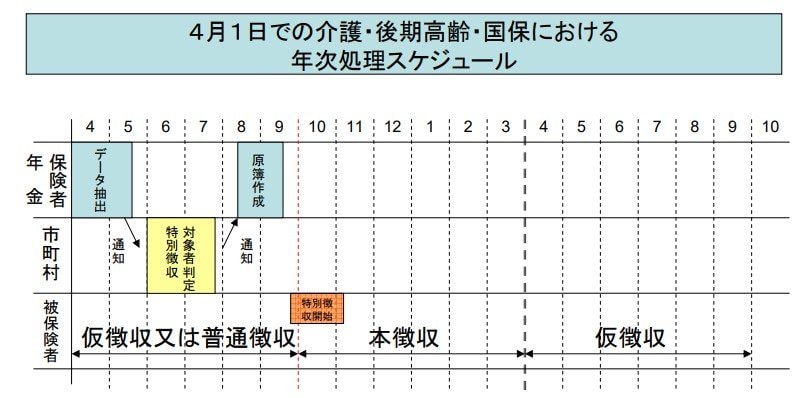

背景にあるのは、4月から続いていた「仮徴収」から正式な「本徴収」への切り替えです。住民税や介護保険料の額が確定し、天引き額が変わることで手取りが増減します。

さらに、在職老齢年金や在職定時改定といった制度によっても年金額が変わる場合があります。

本記事では、10月から手取りが変わる仕組みを詳しく解説するとともに、60歳代から80歳代の平均年金額を一覧表で紹介します。

1. 10月から年金振込額が変わる人とは?「仮徴収・本徴収」の仕組みを解説

10月から年金の振込額が変わる理由のひとつは、年金から天引きされている住民税や介護保険料などが「仮徴収」から「本徴収」に切り替わる時期にあたるためです。

「仮徴収」とは、住民税や保険料などの正式な金額が確定する前に、前年の所得をもとに暫定的に差し引かれる仕組みです。4月・6月・8月の年金支給分では、この仮の金額が天引きされます。

一方「本徴収」は、6月に自治体から住民税額の決定通知が送られ、正式に確定した税額や社会保険料を反映させて天引きする仕組みです。

通常は10月の年金支給分から反映されますが、自治体によっては8月から本徴収に切り替わる場合もあります。

このため、10月以降は住民税や介護保険料、健康保険料などの最新の金額に基づいて天引きされることになり、結果として年金の手取り額が大きく増減するケースがあります。

1.1 年金の額面自体が変わるケースも

本徴収に切り替わることで年金額が変わる以外にも、「在職老齢年金制度」や「在職定時改定」によって年金の額面自体が変わるケースもあります。

在職老齢年金制度

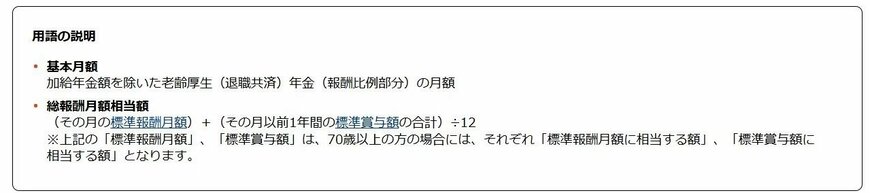

在職老齢年金制度とは、「老齢厚生年金の基本月額」と「総標準報酬月額」が上限額を超えた場合に、年金が減額もしくは支給停止される仕組みのことです。

2025年度の基準額は51万円となっており、年金と給与の合計額がこれを超える場合には注意が必要です。

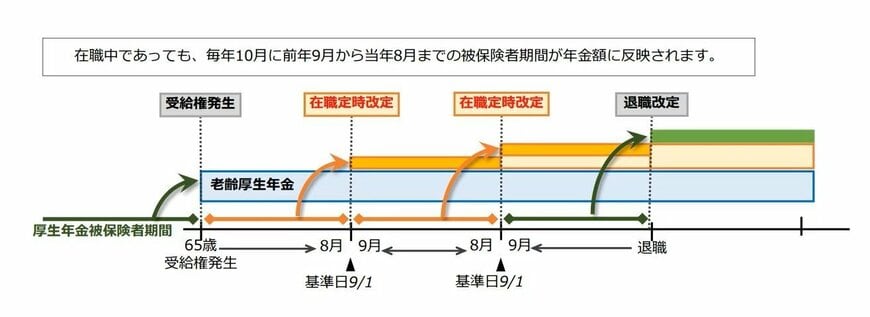

在職定時改定

在職定時改定は、毎年の基準日(9月1日)に厚生年金に加入している65歳以上70歳未満の方ついて、前年9月から当年8月までの加入期間を反映し、年金額を毎年10月分(12月受取分)から改定する仕組みです。