3.2 生活保護費の「支給額の目安」

厚生労働省では生活保護の支給水準について、いくつかの世帯を例にとって、具体的な支給額を公表しています。

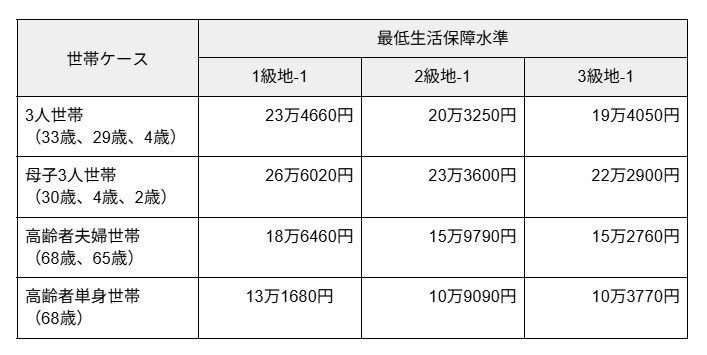

主なケースは次の通りです。

【最低生活保障水準】

世帯ケース/ 1級地-1/ 2級地-1/ 3級地-1

- 3人世帯(33歳、29歳、4歳)/23万4660円/20万3250円/19万4050円

- 母子3人世帯(30歳、4歳、2歳)/26万6020円/23万3600円/22万2900円

- 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)/18万6460円/15万9790円/15万2760円

- 高齢者単身世帯(68歳)/13万1680円/10万9090円/10万3770円

例えば、3人世帯の最低生活保障水準は、1級地-1のエリアに住んでいる場合は月額23万4660円が目安となりますが、3級地-1のエリアに住んでいる場合は19万4050円となり、約4万円少なくなります。

都市部の方が物価や家賃などが高額な傾向があるため、支給額も高額になります。

4. まとめにかえて

2023年・2024年の2年間、生活扶助の特例加算が1000円支給される措置が取られましたが、2025年10月からはさらに500円増額され、月額1500円が支給されます。

この措置は、物価高騰などによる低所得世帯の経済的な負担を軽減するためのものであり、2年間経過後も同じような経済状況にあれば、継続支給される可能性があります。

しかし、受給できるのは生活保護受給世帯のみであり、一般の世帯では受給できません。

物価高騰は一般の世帯にも重くのしかかる問題であり、経済的な苦しさを感じているのは生活保護受給世帯だけではないでしょう。

制度の持続性をどう確保していくのか、また経済状況に応じた機動的な対応についても問われていくことが考えられます。

参考資料

木内 菜穂子