2. 2025年10月から特例加算額が「月額1500円に」

生活扶助の基準額は、居住しているエリアや世帯人数、世帯員の年齢などによって計算され、生活保護未支給の低所得世帯の消費実態に合わせるため、5年ごとに見直しが行われています。

2022年の見直しの際には、物価高騰への対策として、2023年度と2024年度の2年間にわたり月額1000円が一律加算されました。

なお、見直しにより基準額が下がる世帯には、元の支給水準のまま据え置かれる措置が取られました。

そして厚生労働省は、加速する物価高騰などを理由とし、生活扶助の特例加算を2025年と2026年の2年間、さらに500円上乗せして支給することを決定しました。

つまり、2025年10月からは月額1500円が加算されるということです。

500円を加算をしても見直し前より基準額が減少する世帯には、これまでの支給水準が据え置かれます。

500円の追加加算は2年間の予定とされており、2027年度以降に関しては、改めて検討される予定です。

現在のような物価高騰にある場合、再度加算措置が取られる可能性もあるでしょう。

3. 生活保護費の支給の仕組みと「支給額の目安」

生活保護費はどのように計算されるのか、また、世帯ごとの支給額の目安を確認していきましょう。

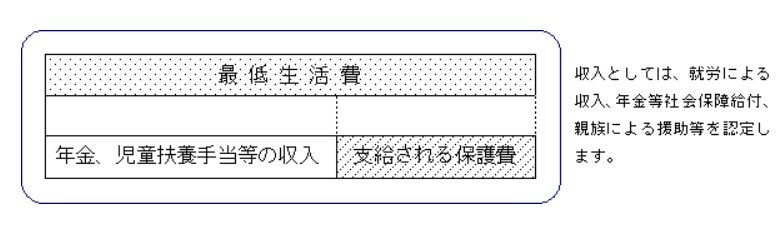

3.1 最低生活費から「収入を差し引いた差額」が保護費として支給

生活保護費は、厚生労働大臣が定めた基準により計算された「最低生活費」と収入を比べ、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が支給される仕組みです。

そのため、どんなに「生活が苦しい」と感じても、収入が保護基準額を超えていると生活保護は受けられません。

なお、収入とは、給与などの勤労収入や自営業の収入、不動産収入、年金、贈与、保険金などが該当します。

また、生活保護費は世帯構成や世帯員の年齢だけでなく、お住いのエリア(「級地区分」)によっても金額が異なります。

級地区分とは、地域ごとの物価や生活水準の差を生活保護の基準額に反映させるための仕組みで、全国を1級地から3級地の3つに区分し、さらにそれぞれを2つずつ区分しています。1級地は東京23区や横浜市、大阪市などの大都市が該当します。