10月1日から、都道府県ごとに最低賃金の引き上げが順次始まります。収入が増える一方で、税金や社会保険料の負担も重くなり、加えて物価高による支出増が家計を圧迫しています。生活が落ち着くのは、いつになるのでしょうか。

公的年金についても、3年連続で増額改定が行われています。2025年度は前年度比で1.9%の引き上げとなりましたが、マクロ経済スライドによる調整が入るため、物価の伸びに追いつかず実質的には目減りしてしまいます。

このような状況のなかで、年金を主な収入源とするシニア世帯は、どのようにやりくりしているのでしょうか。

本記事では、「70歳代の平均的な貯蓄額」「年金受給額」「家計収支」といったデータをもとに、シニア世帯の暮らしの実態をイメージしていきます。

1. 【シニアの貯蓄実態】70歳代の「平均貯蓄額と中央値」はいくら?

老後における経済的な安心は、保有する貯蓄額によって大きく左右されます。

ここでは、70歳代の二人以上世帯における貯蓄の実態を見ていきましょう。

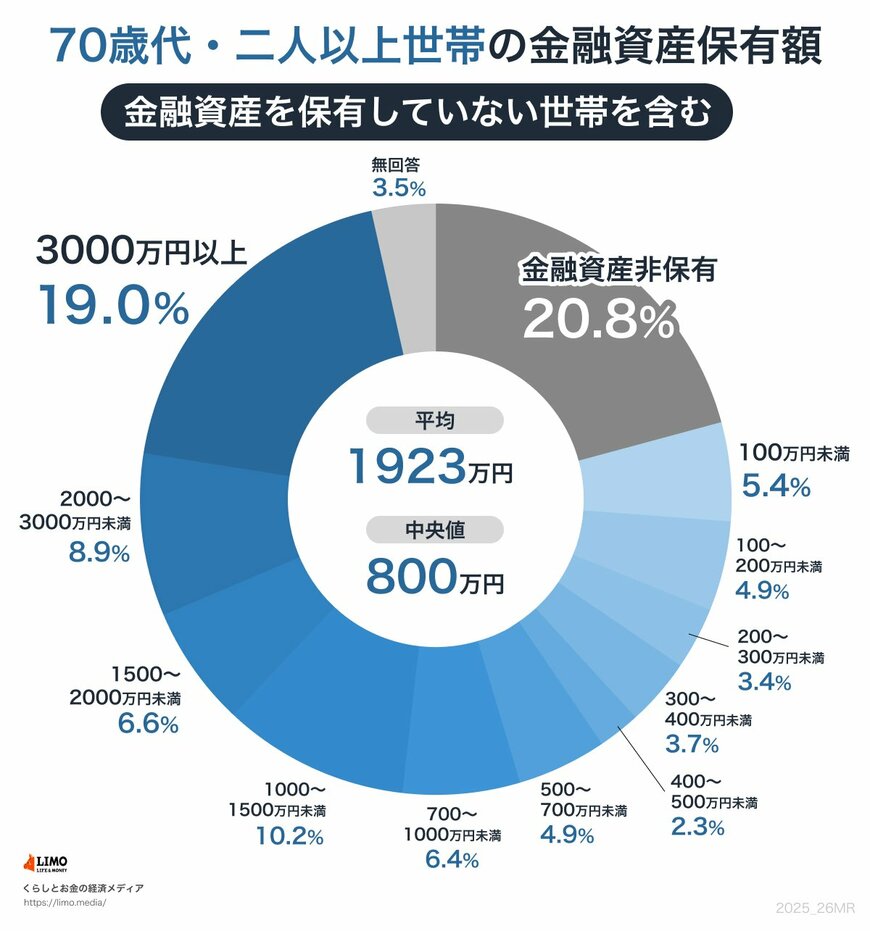

参考とするのは、J-FLEC(金融経済教育推進機構)が実施した「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」に掲載されている「70歳代・二人以上世帯の金融資産保有額(非保有世帯を含む)」のデータです。

※金融資産保有額には、預貯金以外に株式や投資信託、生命保険なども含まれます。また、日常的な出し入れ・引落しに備えている普通預金残高は含まれません。

「70歳代・二人以上世帯」の平均貯蓄額は1923万円となっています。

ただし、この平均値は高額な資産を保有する世帯によって引き上げられているため、実際の世帯の状況を正確に表しているとは限りません。

より現実的な水準を示す中央値に目を向けると800万円となっており、多くの世帯はこのあたりの貯蓄額に集中していると考えられます。

なお、世帯ごとの貯蓄額分布は以下のとおりです。

- 金融資産非保有:20.8%

- 100万円未満:5.4%

- 100~200万円未満:4.9%

- 200~300万円未満:3.4%

- 300~400万円未満:3.7%

- 400~500万円未満:2.3%

- 500~700万円未満:4.9%

- 700~1000万円未満:6.4%

- 1000~1500万円未満:10.2%

- 1500~2000万円未満:6.6%

- 2000~3000万円未満:8.9%

- 3000万円以上:19.0%

- 無回答:3.5%

貯蓄額を階層別に見ると、最も多いのは金融資産を保有していない、いわゆる「貯蓄ゼロ」の世帯で、全体の約2割(20.8%)を占めています。

一方で、「3000万円以上の貯蓄を持つ世帯」も約2割(19.0%)存在しています。

このように貯蓄額は、現役時代の働き方や生活スタイル、退職金の有無、さらには相続の有無などによって大きく変動します。

また、十分な貯蓄があっても、取り崩すスピードが速ければ短期間で減ってしまう恐れがあります。

老後資金を長持ちさせるためには、「収入」と「支出」のバランスを意識することが不可欠です。

では、シニア世帯の主な収入源である「年金収入」は、実際にどの程度なのでしょうか。