3. 【意外と低い年金額】老後に向けて「貯蓄」を進めておきたい理由

貯蓄の目的は人それぞれですが、特に「老後」に備える貯蓄は現役世代にとって欠かせないものと言えます。

その理由は、老後の主な収入源となる公的年金だけで生活費のすべてをまかなうのは簡単ではないためです。

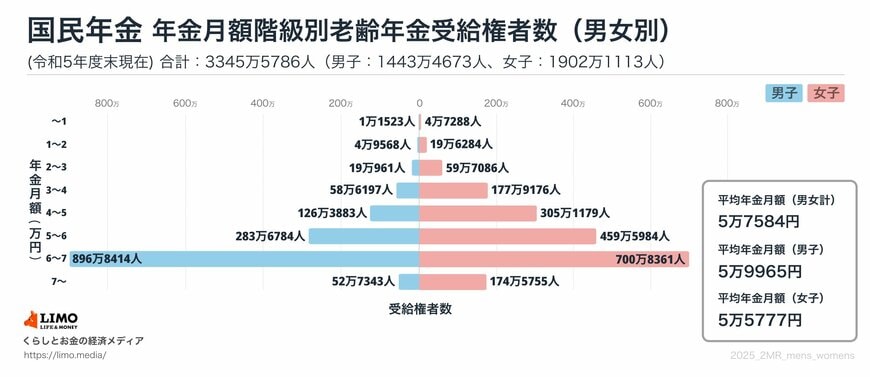

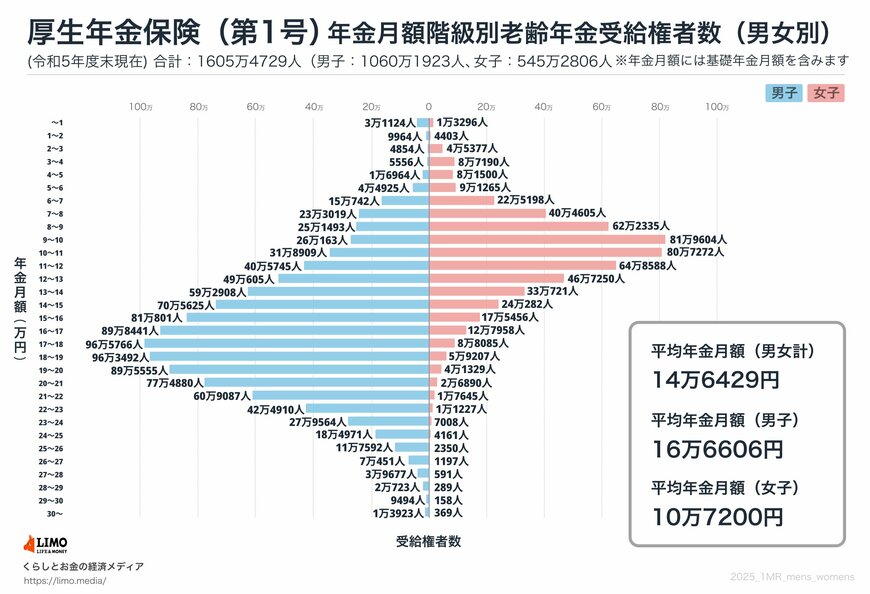

厚生労働省年金局の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、平均受給額は国民年金で月5万7584円、厚生年金(国民年金を含む)で月14万6429円となっています。

もっとも、国民年金も厚生年金も、受給額はそれぞれの加入期間や収入状況によって個人差がある点には注意が必要です。

現役時代に一度も厚生年金に加入していない場合、老後に受け取れるのは国民年金のみとなります。

2025年度の満額は月額6万9308円ですが、実際の受給額は40年間の保険料納付状況によって決まり、未納や免除があるとその分だけ減額されます。

そのため、実際には月1万円未満から7万円程度まで幅があり、個人差が生じるのです。

一方、厚生年金は加入期間や現役時代の収入に応じて金額が決まるため、月額1万円未満から30万円以上までと、国民年金以上に幅広い差が出ます。

※厚生年金の月額には国民年金部分が含まれます。

厚生年金は「手厚い」というイメージを持たれることもありますが、実際の平均月額は14万円台です。

受給額の分布を見ると、男性は17万円台、女性は10万円台に集中しています。

生活費と比べてみると、公的年金だけで老後の暮らしを十分にまかなえていると感じる人は多くはないでしょう。

老後が何年続くかは誰にも分からないため、年金収入のみに依存するのではなく、不足分を補えるよう自ら資金を用意しておくことが安心につながります。

現役のうちから「老後資金の貯蓄」を進めておくことこそが、ゆとりあるセカンドライフを実現するための第一歩といえるでしょう。

4. まとめ

今回は、20歳代から70歳代までの貯蓄額を、単身世帯と二人以上世帯に分けて確認しました。

各世代のデータを見ると、平均値と中央値の間に大きな開きがあることが分かります。これは、一部の富裕層など突出した貯蓄を持つ世帯が平均値を大きく引き上げ、多くの世帯の実態からかけ離れてしまうためです。

そのため、より「大多数の世帯の貯蓄状況」に近いのは、中央値(データを小さい順に並べたときの真ん中の値)だといえるでしょう。

貯蓄額は世帯の状況(家族構成や住居費など)によって大きく異なりますが、教育資金や老後資金など、人生の節目にはまとまったお金が必要になります。お金は「あって困るもの」ではありません。

「今使うお金」と「将来使うお金」をしっかりと切り分け、今回のデータを参考に、この秋、計画的な資産形成を進めていきましょう。

参考資料

荻野 樹