2025年夏頃より、定額減税補足給付金の不足額給付がスタートしています。多くの自治体ではすでに案内書の送付を行っていますが、なかには自ら手続きが必要となる人もいるため注意が必要です。

ここでは、定額減税補足給付金(不足額給付)の実施時期や申請期限について解説します。また、10月末に申請期限を設けるなど、この秋に申請締め切りの自治体も多くありますので、お住まいの自治体情報での確認をおすすめします。いくつかの自治体の例も交えながら紹介しますので、手続きの要否を判断する際の参考にしてください。

1. 定額減税補足給付金の不足額給付とは?

2024年に物価高騰による家計の負担増を和らげる目的で、定額減税が実施されました。

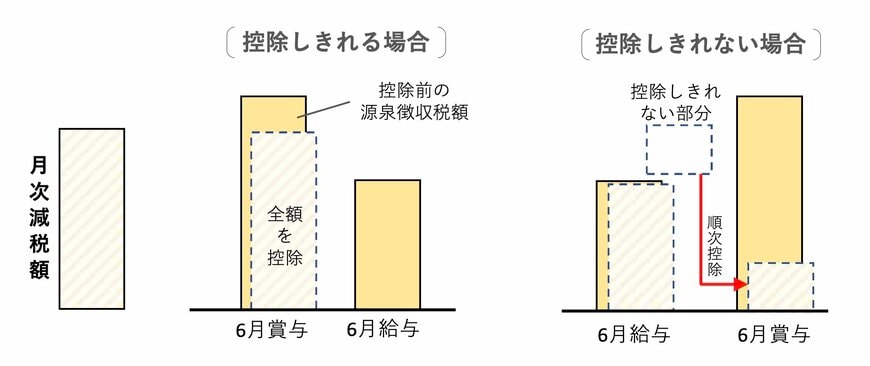

1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されるものでしたが、所得の状況や扶養人数などによっては減税しきれないケースが見られました。

そこで、本来減税すべき金額との差額を「補足給付金」として支給しましたが、これらの計算は2023年の所得状況をもとに算定しています。

そのため、収入に変化があったり、扶養する人数が増えたりした場合は、「補足給付金の対象ではなかったけど実際は減税しきれない額が生じている」「当初の補足給付金では十分でなかった」というケースが想定されます。

今回の不足額給付は、こうした人を対象に支給を行うものです。

1.1 対象者

定額減税補足給付金の不足額給付では、大きく分けて2つのパターンに当てはまる人が対象となっています。

①パターン1

まず対象となるのが、当初の補足給付金と実際に減税されるべき金額に差額が生じている人です。具体的には次のような人が挙げられます。

- 2023年に比べて2024年の所得が減少した人

- 2023年中に収入がなく、2024年に就職したことで所得が増えた人(単身世帯)

- 子供の誕生など扶養親族が増えた人

- 当初の補足給付金の後に税の修正申告を行ったことにより、本来給付されるべき金額が増えた人

たとえば、退職や育休などで2024年の所得が減少した人は、定額減税しきれていない可能性があります。この場合は、不足額給付によってその差額を受け取ることができます。

②パターン2

下記の要件をすべて満たす人も不足額給付の対象となります。

- 2024年分所得税額・個人住民税所得割額の定額減税前税額が0円の人

- 税制度上「扶養親族」の対象外の人

- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない人

たとえば、個人事業主の配偶者に専業従事者として雇用されている人が挙げられます。

年間の給与がおおむね100万円以下の場合、給与所得控除などを差し引くと課税所得が0円となり、減税を行うことができません。

また、世帯内に納税者がいると低所得世帯向け給付の対象にもならないため、定額減税の恩恵を受けていないこととなります。こうしたケースに当てはまる場合は、今回の不足額給付で支給を受けることができます。